top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

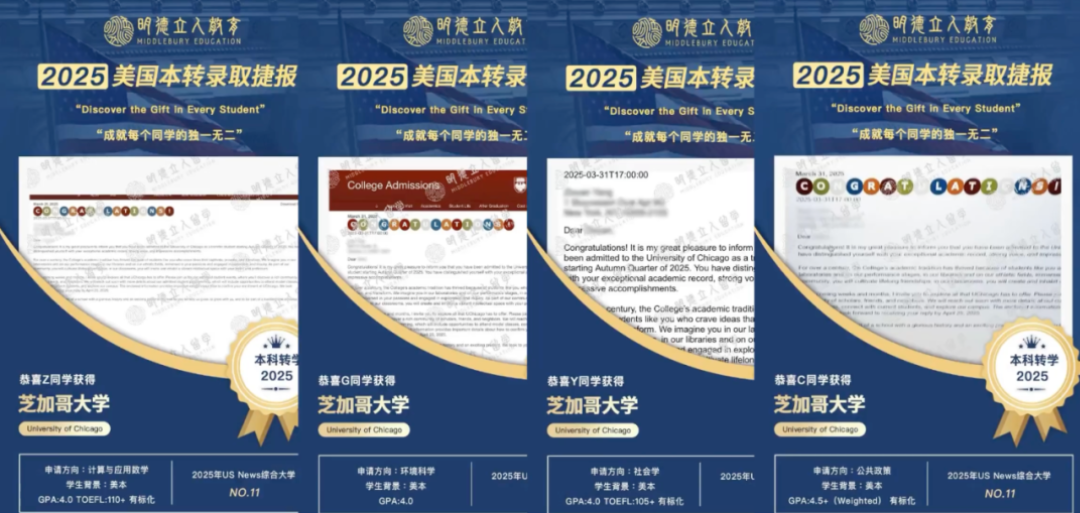

每年明德学员都把芝加哥大学转学offer拿到手软。

2024Fall,明德有5位学员成功转入,专业涉及超牛CS和数据科学等。

今年4月初,明德立人独家又拿下4枚芝加哥大学转学offer,包揽计算与应用数学、环境科学、社会学、公共政策专业,在行业内遥遥领先!

4位芝大offer放出后,不少意向转学的家庭都想了解这些孩子的转学经历及背景。

小藤也在第一时间请到了我们导师Cecily分享了最硬核的计算与应用数学专业录取的案例。

今天小藤把Cecily在直播间分享的精华内容整理成文章,对转学芝加哥大学感兴趣的家庭收藏好,以备不时之需。

GPA4.0、托福110+只录了T40。

学霸高分低录的原因是什么?

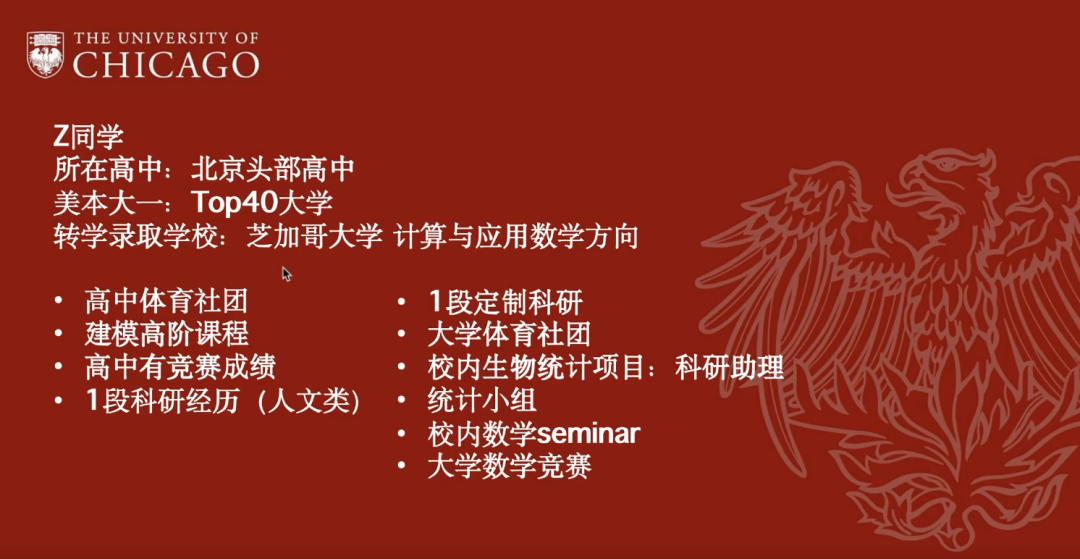

录取到芝加哥大学计算与应用数学方向的Z同学来自北京某头部高中,本科申请到了美国T40大学的纯数学专业。

谈到Z同学的申请,Cecily很惋惜地说到:

“如果小Z同学在本新申请时能打磨好申请材料,至少能进美本前30大学。

找到我们详聊时,我就发现这个孩子想法多,个人领导力也强,Ta参加过各种社团和竞赛,学习了建模相关的高阶课程。

我当时唯一吐槽的一个点是,Ta所做的科研完全跟申请方向不相关。”

本新申请时,Z同学GPA4.0、托福110+,这样硬核的条件是拥有至少能进前30大学的实力的,为什么最后只去到了T40大学呢?

Cecily指出了致命的问题:Z同学没有明确自己的专业方向。

本新申请结束Z同学找到我们时,导师梳理了一遍Ta的申请材料发现,Z同学整体的形象很松散,理论知识确实有,也掌握了相关的技能,但Ta用这些知识和技能做了什么呢?材料给人一种刻意组合和拼凑的感觉。

尤其是谈到科研项目时,导师能看出来Ta的迷茫,就连Ta自己都有点想不明白为什么申请的是数学,却做了人文类的科研项目。

Z同学虽然申请了数学,但Ta并没有十足的把握确定自己就是喜欢数学,未来就要在数学上深入钻研,并以此为目标在领域内发光发热。

那如何判断选择的专业方向就是自己喜欢的?

Cecily的方法是多问几个为什么:

· 你对申请专业的理解是什么?

· 你用该专业的东西做了什么小项目?

· 或者尝试用它创造性解决了什么样的问题?

如果能流畅且清晰回答完这些问题,而不是说得十分笼统,也呈现了特别细节的内容或者是更深入的想法,那么目标进美本前30大学的孩子,申请时大概率就不会陷入“高分低录”的处境。

4个步骤,让一个无目标的

孩子冲进前15

本新申请一结束,Z同学就与我们签约做转学服务,梳理完Ta的整体材料,找到本新失利的原因后,导师并没有立马挽救。

首先是让小Z同学安安心心把剩下的AP考完,继续刷SAT。

因为Ta的SAT分数在转学时没有特别大的竞争力。

现在多数大学已经恢复了标化考试要求,而且前30大学的转学竞争也变得愈发激烈。

单就SAT分数的不占优势,就有可能难逃被刷的命运。

其次是选择高阶课程。

在这一点上,很有想法的Z同学和导师争论且磨合了好长时间。

Z同学对自己的能力有所质疑,没有信心,担心选择高难度的课程,自己学不下去,也拿不到高分。

但Ta当时的目标校又是芝加哥大学,只选入门级难度的基础课程肯定是没有竞争力。

导师明白孩子的顾虑,但作为有丰富经验的规划导师也知道,此时纵容孩子在舒适圈里待着就是在耽误Ta。

“如果只选入门级课程,该如何证明你比别人优秀?你怎么证明你比别人更能挑战自我,有更明确的学习路线、学习目标和目的?

入门级选课学的就是基础理论,这根本无法证明自己对选择的方向有浓厚的兴趣,也不利于孩子在本科期间积累经历。”

美国大学是一个喜欢打破标准、证明自己不普通,需要自己去争取资源的一个地方。

因为教育的公平性和普世价值观,美国大学官网和advisor都是不建议学生太鸡自己,要好好享受大学时光。

但在转学路上,想冲前15的孩子,就不能是普通标准的优秀,选常规课和做常规事,而是要挑战自我,走一条最难的路,这样才可能有脱颖而出的机会。

搞清楚转学的核心,也明白导师的良苦用心后,Z同学也终于从舒适圈里勇敢踏出了第一步。

Z同学按照导师的建议,在开学前就明确了选课科目以及对应教授的背景,因为修读课程的教授极有可能是给Ta写推荐信的教授。

同时在课上积极互动,表现和突出自己的学术兴趣和目标,留下好印象,让教授看到自己的热情和渴望。

不然一个普通的大一新生是根本拿不到教授推荐信的,即便要到了,他写出来的推荐信可能也不会特别具体。

美国大学的推荐信系统有15项,其中有四五栏是要教授详细描述是在什么样的场景下认识和了解到这个学生的,用具体事例证明推荐信里面提到的要求。

还有对能力进行评估,如果教授在很多项中都选择不评估或是不了解,那么这份推荐信就不具有真实性,并非强推,毕竟教授不会拿自己的学术声誉赌博。

知道了推荐信的重要性,Z同学没日没夜地研究教授、蹲教授的Office hour、跟教授套磁,熬了几个大夜,如愿拿到了想要的结果。

另外,导师给Z同学安排了一段与申请专业相关的一对一定制科研。

在做的过程中,Z同学不仅明白了自己高中那段科研的问题所在,也更加明确了自己感兴趣的专业方向。

提到科研,Cecily导师特别强调说:

“过往的经历和履历铸就了一个人,你做的事、怎么做的这件事都能体现出一个人的成长脉络、想法以及思维等。

如果这些东西没有连接性,那么就代表这个孩子没有目标感,所有的东西都是一盘散沙。

所以我们当时给小Z同学安排的定制科研一定程度上就是把Ta的各项经历去做整合来体现出Ta的价值观和使命感。”

除了定制科研,入校后,导师还给Z同学规划和选择了一些社团和活动。

Z同学在导师的帮助下拿到了校内生物统计项目的科研助理岗,加入了大学体育社团、统计小组以及校内数学seminar,同时还在继续参加大学的数学竞赛,保持着对数学的热爱。

在转学申请时,导师又把Z同学高中和大学期间所做的活动重新排列梳理,挑出最有利于申请的事项。

最后让Ta整个人看起来更加立体饱满,既有专业性,也兼具人文情怀。

申请理工科的孩子,

也能呈现可视性的证据!

相比文科学生,理工科方向的孩子在申请时,最不占优势的地方就是,如果只呈现文字内容,会显得人物干瘪无趣。

美国大部分招生官都是人文社科背景的,对于理工科干巴巴的文字证据极有可能缺乏耐心。

此时怎么用你的经历去打动招生官,向他们证明自己是一个有热爱、有温度的人就很关键。

导师想出来的办法是让Z同学递交自己的摄影作品集。

在跟导师聊天的过程中,Z同学无意间透露自己很喜欢摄影,从小一直到大学都坚持着这一个小兴趣爱好,导师也瞬间抓住了这一个小点。

在导师的眼中,一张相片并不是简单的瞬间捕捉,它也在向外界传递出:我拍的是什么、我关注的是什么、我是怎么拍的。

这远比用几个平白的文字或是客观数据,显得更加有人情味和真实感,而且也能让招生官看出这个孩子的多样化,一张相片就能想象出这个小孩在日常生活中是多么活泼、热爱生活。

美国大学的招生就像是在组建一个乐团,每个孩子都是不一样的,他们看重的是孩子的创造力和人文关怀。

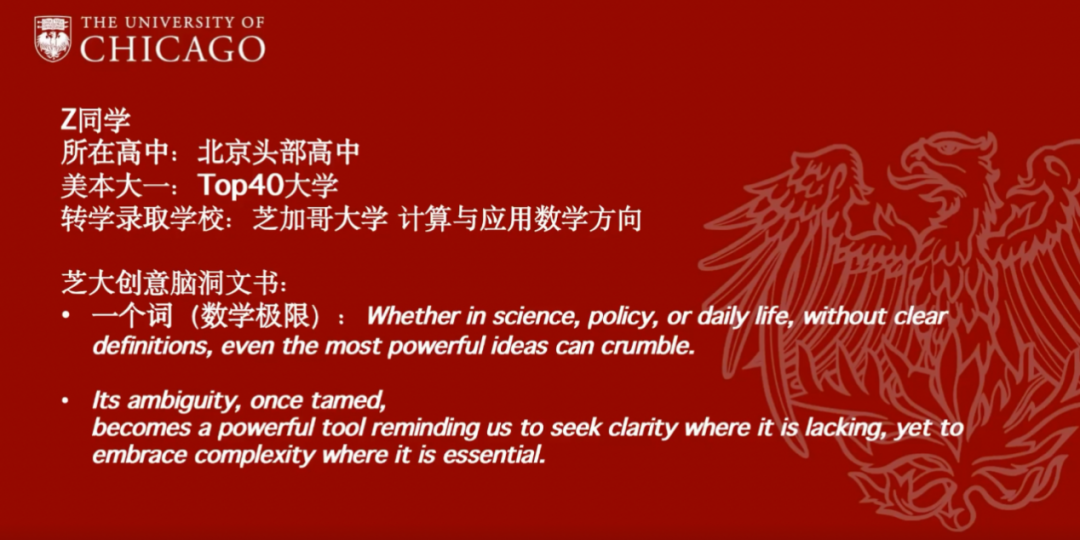

芝大脑洞文书如何写?

谈到芝加哥大学,就不得不提到它的文书,芝大的文书一直以「创意十足、脑洞大开、天马行空」著称。

Z同学能被芝大录取,其中一个原因就是Ta在文书中体现的特点正好与芝大相匹配。

Z同学极具数学思维,也把数学当作了自己的语言。

Ta认为数学是很精确的,即便每个人说法各不相同,它都能以公式精准地传达出相同的表达或意义。

这也展现了Z同学非常具有包容性的特点,即每个人生来并不是都擅长说话和表达,但不擅长表达并不代表内心没有想法,而是他自己有一套语言模式,想让每个人都用同一种语言模式去沟通是很难达到的。

但Ta在学习或是生活中,也发现即便是数学这么精准的语言,也存在定义不明确的时候,Z同学也跟导师讲了很多自己的故事去证明这一点。

而本身是语言学出身的Cecily导师也立刻get到了Z同学想要表达的点:这就是一个定义明确性的问题。

不过明确了文书的方向后,导师并没有立马让Z同学动手写文书,而是让Ta结合未来趋势来体现自己对社会的关心和关注。

如今最大的一个定义明确性问题就涉及到了科技公司的公正与AI使用,那该如何让科技解决这些问题呢?

最重要的就是对每一个问题、概念、科技产品都要有清晰的定义,知道每款产品是为什么而做,它是如何设计的,设计背后的理念或是初衷是什么。

经过几番思考和讨论,古怪的芝大转学文书完成。

Z同学的文书中写到:

“无论是科学政策,还是日常生活,如果没有明确的定义和界限,那么即使是最强的想法都会受阻。

如果我们一直走在模糊的边界上,它很可能会让我们走偏,所以一定要去明确。”

这篇看似简单的文书,既展现了孩子对社会问题的见解和理解,同时也符合这个孩子的人设,Ta就是很喜欢准确、精确和明确。

当然Cecily导师提到Z同学的这篇文书从立意到终稿经历了漫长的过程,中途来回更换了好几个角度。

所以她也提醒转学生们,不要着急去选题目,也不要着急去想自己最终会表达什么,一步步来,慢慢理清杂乱思路和零散的素材,同时相信导师,多跟导师讨论,最终的文书差不了。

转学的四条建议

在直播的最后,Cecily导师也给所有想要转学或是正在转学的家庭分享了自己的四条建议。

第一条:深入了解自己在目标专业领域的清晰认知、明确自我定位;

转学约等于研究生申请的一个前期的准备,它是在本新规划的基础上再加了一个更高难度的专业要求。

所以这就要求申请者对目标方向、专业领域或是想要去专攻的细分方向得有非常清晰的了解。

知道自己在专业领域的定位是什么,简单而言就是想做什么贡献,想成为什么样的人,在什么样的岗位去做什么样的事情等。

第二条:自主学习和资源争取的主动性和能力;

一旦做好了转学的打算,就要有非常强的自我学习能力和自驱力,敢于挑战,能硬着头皮做下去,还要善于争取资源。

无论是在大学期间,还是去公司实习,或者做科研、找教授指导、拿推荐信、选择高阶课程,都需要自己去argue。

很多规定原则上是不允许的,但是只要你的条件具备,足够有诚意,你愿意去争取,绝对就能打破外界的规定。

第三条:基于自身经历和特点,制定符合自己的ambitious目标;

美本转学申请,一定要有野心,一定要对自己的目标负责。

美国社会坚持的是一个狼性的社会价值观,大学在筛选时就能看出一个孩子的思维和视野在哪里,如果只是中规中矩,那就不要想着进美本前15大学了。

第四条:针对每个学校,侧重地说好自己的特点和故事

人是多维、是复杂的,我们不可能在一个学校里就能讲清楚自己全部的特点和故事。

因此在申请不同学校时,找到和该大学的契合点,根据学校的特点有侧重性的去体现自己。

最后Cecily导师也提到了一个本新和本转的万能钥匙:找到你自己。

不管是申请本新,还是本转,都是在弄清楚这些问题:

自己的使命和专注点在哪里,主要目标是什么。

明确好这些问题后,再用自己的履历去证明,才能让整个申请更加丝滑。

<end>