top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

她作为某二线城市国际高中第一个进入UCLA、也是历届以来录取最好offer的骄子,在艰难的2022fall,她又如何在被埃默里拒绝之后,拿下11个offer?

同时,她也用经历告诉我们,被梦校拒绝,反而是一件幸运的事,在入读UCLA之后她对自己的申请又有了新的看法!

在ED放榜前大家也可以看看学姐的经历,放平心态,同时规划季的学生也可以查收学姐近6000字的无保留分享~

以下内容是学生自述,略有删减。

以下,是我美本申请的全过程和入读后的经历分享。

中国国籍、二线城市普高国际部,无SAT/ACT(疫情原因,考位被取消)。

托福成绩110+,6门AP。

这样的背景在“大浪淘金”的美本浪潮下,可能不算非常拔尖,但我觉得在美本申请中,最重要的是我做了自己,也非常幸运地被UCLA录取了。

同时,在22fall申请季,我拿了11个offer,收到的11个offer中,10个美本,1所加拿大本科。分别包括了:

UCLA、UCSD、UCSB、UCI、UCD、NYU、BU、UWM、UW、OSU、UBC英属哥伦比亚大学

我的AP选课讲究的战略是“文理兼备、平衡选择”,所以选了宏微观经济、英语语言等。

在AP选择上,要自己主动去多查资料,在AP课程上多做研究,进而再选择最适合自己的课程。

虽然在我的活动列表上没有很多“镶金边”的项目,但是这些活动都是我自己花功夫、花精力做出来的。

这些活动也为我后来与明德导师讨论将活动转化为文书的时候,奠定了很多的故事基础。

或许正得益于我的高中坐落在二线城市,且创立时间也不算久,所以白纸好作画,给了我们很多的发展空间。

我在学校里创办了经济社,并创立了义卖,还组织了跨校的辩论赛,以及相关论坛。

另外,我担任了校级传媒栏目的总策划,负责经营学校的抖音、B站、校微信视频官方账号。

最值得推荐的是,明德导师给我规划的加州暑期学分课程。这个学分课程主要是学习数据科学内容,其中的Python相关知识,为我后期撰写市场营销相关的英文论文提供了很大的帮助。

这个学分课程的学习过程也变相证明了自己在自学大学课程上的能力,而且我没有申请夏校,所以这个课程经历成为我后期申请UC系学校的强大buff。

在这些活动中,我觉得最重要的一点是,体现出自己的领导力和创造力,以及为社会社区做贡献的能力。

而加州大学恰好很喜欢这样特质的学生:一种不计得失,拥有服务他人、服务社会的责任感,重视收获自我成就感,保持内心的富足和快乐。

我们学校提供的竞赛有很多,所以我们有充分的展现自我的空间。

在所有的竞赛中,大多是与经济、演讲相关的竞赛,和我后期申请经济专业非常对口。

其中【NEC】也在全球获得了比较好的名次,为我后期申请许多学校的经济专业有很大帮助。

我觉得不需要参加太多无意义的竞赛,一方面精力无法兼顾,另一方面也应保证自己的时间得到最大化利用,做最完善的规划,既然参加了,就努力争取一个能让自己满意的结果。

而且在队友的选择上,也不要囿于只选择自己熟悉的朋友、同学,可以选一些势均力敌的队友,不仅能坚持下去,也能让彼此都收获更好的结果。

还有一些参加的演讲写作比赛,虽然含金量不算高,但这些能充分体现自己愿意付出、愿意主动参与活动的一面。

一开始我也不知道自己到底想选什么专业,因为选择过程中的不确定性很强,所以只能用排除法。

我很明确自己不喜欢的,排除绝对不会选择的。然后列出自己做过的活动/竞赛,最后选出了自己最喜欢并且未来会一直坚持做的传媒、经济和社会学。

但是,后期我发现其实「社会学」并不适合我,理想和现实存在差距,凡是申请都被拒了。

所以,在选择每个学校的专业的时候,一定要上学校官网具体了解,有了更深入的分析后再理智决定,还要查清楚这个学校在转专业上要求高不高等问题,做足功课,及时“排雷”。

在确定每个学校最后的专业申请方向时,还是要选择自己喜欢且匹配的,不要“以为自己喜欢”“专业听起来像自己喜欢的”。

只有选择自己真正愿意去“研究”的,才能保持长期的坚持。

在选校的过程中,我认为一定要尽量全面地了解自己与学校的匹配度。

最先开始选校的时候也有些茫然,后面对学校做了更多的了解,加上明德导师经验十足的专业指导,结合我当下的标化和各校的特色等,给了我非常恰当的建议,然后选择了一些更适合自己的目标校和保底校。

我的ED校是埃默里大学,最开始被这个学校吸引,是很喜欢这所学校体现出来的气质,所以对这所学校也是有点执念的。

但后期才发现,自己开朗“咋呼”的个性,和埃默里大学散发的沉稳气质并不怎么契合。

EA阶段我选择的是东北大学、UWM、OSU、UVA、UNC。我认为EA这个阶段非常重要,要选一些和自己匹配度更高的学校,手里有offer焦虑就会少很多。

UC系我申请了6所学校:UCLA、UCB、UCSD、UCSB、UCI、UCD,最终拿到了5个offer,其中UCB进入了waitlist。但后期我决定放弃UCB,因为自己喜欢UCLA,而UCB的位置值得更需要它的人。

RD阶段则是申请了USC、Umich、UW、NYU、BU。

其中NYU和BU拿到了传媒的offer,UW拿到了不定专业的offer,Umich则是进入了waitlist,然后被USC拒了。

另外,我还拿到了加拿大UBC商学院的offer。

申请这个学校,面试环节比较重要。当时明德导师也提供了很多资料和指导,演练了多遍面试环节,在实操的时候确实能表现得更加自如。

我非常重视选一些自己喜欢的、伸手就能触碰到的保底校;但一定不要“贪多”,因为保底过多,要做出很多的准备,精力被无限分散,就会产生很多不必要的内耗。

保底校选的好,也会为后期的申请奠定良好的心理基础,让自己在等待RD阶段的时候,在后期冲刺时可以给自己打一帖“强心剂”,不会整个过程都悬着一颗心。

在这个紧张的时候,我的父母也给到我非常大的支持。

他们非常的包容和开明,全程都非常理解自己,而且父母更希望我重视这个过程,而不是仅专注结果。

选择学校的时候要权衡好自己的申请侧重点,查清楚学校位置是否安全。

另外,也不要单看学校的综合排名,有的学校存在“偏科”的现象,所以关键要看自己的兴趣爱好,对自己的未来有个大方向上的规划,并且思考自己未来是否回国,因此也要看专业的排名、专业的毕业就业方向等,将综排和专排结合起来考量。

我在申请学校的时候,也会考量自己申请的经济/传媒是否是学校的长项,然后才会做进一步规划和筛选。

虽然我自身有很多的文书故事基础,但是实际构思的过程中,还是因为写不出让自己满意的程度、无法达到能提交的水平而倍感煎熬。因为对自己要求高,所以也会彻夜死磕。

短期内看不到回报的时候,难免会怀疑自己,想中途放弃,但不服输的那股劲头一直在【逼自己一把】。

明德导师在和我规划的过程中,也一直是知道我这个性格的,所以一直鼓励我,相信我,能提供情绪价值的导师让我真的非常感动。后面终于熬出来了一篇满意的文书。

虽说成绩并不算非常突出,但这些活动亮点弥补了成绩的不足,成为我申请中的一个强大优势。过往的努力和积累让面试官看到我想变得更好的实际改变,这样的特质吸引到了招生官。

还有一点是,整个申请过程中,多亏了自己提早的规划,成功规避了【高分低录】这种情况。

美本申请不是一个【唯分数论】的过程,其中有很多的不确定性。自身不要好高骛远、妄自菲薄。

虽然第一战我被梦校埃默里拒了,但我并未因为一次失败就否定自己,反而更加清晰了自己接下来的方向。

如今在UCLA学习并生活,体验着加州学习生活的每一天,让我愈发感谢埃默里当初的拒绝。这也让我明白,被拒绝有时候往往也意味着更契合的时机,暂时失意,后面必会“柳暗花明”。

在UCLA呆了一年后,这里的一切都超级符合我所有的期望!

我非常喜欢现在的自己,UCLA彻底释放了更完整的我。

我目前的专业是金融精算数学专业(Financial Actuarial Math),这个专业可以为我的目标——成为知识产权法/商法律师奠定基础。

洛杉矶这个城市气候非常适宜,一年四季都是春秋的温度,很少下雨,冬天也不会很冷。所以坐落在这的UCLA也非常好看,每天出门心情都很好,天天是蓝天白云,让人心情很明朗。

学校的范围很大,我刚到学校时还要导航,但后来熟悉了以后,就会发现学校变“小”了。

住宿方面,大一刚进去住宿是三人间,高低床,上床下桌。有的宿舍分配的是公共厕和浴室,但都会独立隔间,私密性很好。我住的是【两个房间共用一个卫生间】,等于是六个人共用。

而且还有宿舍区的健身房,我建议是可以充分利用起来,多强身健体,虽然我去的比较少(hhh)。

因为住宿区是在一个Hill——小山坡,住在“山脚”和“山顶”,步行去教学楼,路程大约需要10-20分钟,如果走路上下课来回步数打底一万步。

而且学校提供的各方面设施都很nice,学习室、自习室等等,给我们足够的学习空间。

住宿费方面,文理学院的最差和最好之间,也就4-5万人民币的差距;

后期我虽然搬出学校,也有了更多自己的空间,不过身边都是学生,所以也都比较安全。

UCLA是quarter制度,一年有三个学期,每个学期十周时间,所以学习进度很快。

课堂氛围和人数因专业而定,文科专业会少一点,理科普遍偏多,我们有大课也有小课。

虽然是大公校,和老师近距离接触有专门的office hour,可以去办公室问老师问题,每个老师都会有时间段的安排。

在大一的课程表上,分为lecture(大课,几百人) 和discussion(小课,8-30人),给学生时间问问题、解答作业问题、老师带着复习这周上的课程内容。

作为大公校而言,比起文理学院,虽然缺少更多跟教授在课堂上互动的机会,但在discussion的课程上是可以进行弥补的。而且我认为自己是学理科的,并没有太多需要和教授沟通的。如果有不会的题,可以直接问TA(助教),会做就行。

大班课的情况下,教授声音比较小。数学课程大部分老师会有recording,会有录播课,很多人一周只去上两三天课,但这种课还是比较少的。

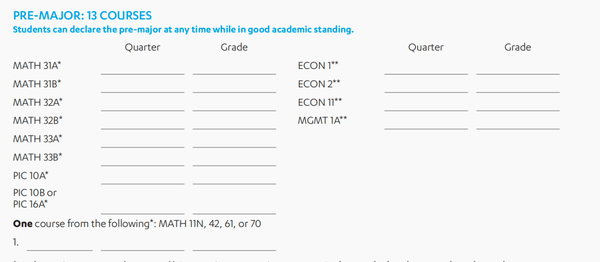

我本身申请到UCLA的专业是经济学,我现在已经转到精算专业。UCLA除了工程学院和电影学院不好转,其他专业都相对好转。转专业就是完成你要转的能够专业的PRE-MAJOR COURSES,就可以进入想转的专业。

精算专业要上的课

比如我把精算专业要上的课程都完成了,并且达到要求的总GPA/ Major GPA,然后99.99%概率都可以转进这个专业。

具体转专业的时间和进度,取决于自己什么时候上完这些课。

我觉得要对自己的衡量就是自己在这个时间段转这个专业,看自己能不能在大学四年把这个课程学完。

比如有的人刚开始学的是哲学,并且已经上了好几节哲学的PRE-MAJOR COURSES,这个时候想转数学,相对应的在学哲学这段时期的数学课程就需要补上,这种情况可能就会面对无法准时毕业的局面。

但如果入读前就规划好自己一定要转专业,那么在入读第一天就可以转专业,进学校第一天就可以开始选想转专业的课,不一定非要选原专业的课,所以在UCLA转专业是相对容易的。工程学院、CS学院转专业对GPA要求高,阻碍也会多一些。

学业卷吗?卷!但也很快乐。

卷不卷,取决于自己选的课。

UCLA会要求必须完成一些通识课程,比如我之前选的课程在化学实验室做戒指,上课很开心。

还上了中国文化课,虽然自己是中国人,但可以从不同角度认知本国文化,这个体验也很奇妙。

而且课堂上请了演员和导演到现场做分享,还在课堂上体验了人生中第一次听昆曲。

我认为在UCLA卷不卷,取决于自己想不想卷。成绩与卷之间并不矛盾,结果好坏都取决于对自己的要求。比如大部分中国人会选择double major,或者直接读很难的工程专业,当然这就是每个人自己的四年规划。

而且一般UCLA的专业难度大小,可以从课程数量上判断出来。

我觉得,UCLA的人都有自己的清晰的目标。比如对于毕业就工作的人而言,GPA并不是非常重要,有考研规划的则相反。有的专业重视个人的Project,有的专业重视个人GPA。所以,卷都是相对每个人自我的内驱力和目标规划不同而言的。

美国这边的校园氛围非常Open,所有人都很外向。我自称是个超级E的E人,但是在这里只能算一个中等水平。而且这边的小伙伴很好的一点是,他们会主动链接你,和你拉近距离,让自己处在舒适的状态,特别友好。

然后学校的活动类型也很多,社团很丰富,还有未来规划之类的各种交流,比如之前去观看的篮球赛,现场氛围非常好,完败UCLA的宿敌USC。还有一些考试前的 “大喊大叫” “裸跑” 都非常有UCLA的特色和趣味。

实习机会方面的话,一般自己有资源的肯定会比较好找,然后学生物专业的科研实习机会也更多。

关于学费方面,由于我本身购物消费偏低,旅游需求也保持在一年一两次这样,所以第一年学费整体下来花了65万人民币。

必须重点强调的是!排名全美第一的UCLA食堂——九个食堂,口味名不虚传。当时入学听说新生入学必涨15斤,其实我好像都不止……

周边美食应有尽有,奶茶,海底捞,米线,想吃中国各地美食,或者日料、韩餐、泰餐等等,附近全都有,非常方便!

UCLA虽然是Open Campus,但其实在校内是非常安全的,校内的安全保障非常可靠,报警台充足,并且会有保安开着小车四处巡逻。

走出学校范围后,在路边会看到有流浪汉,我一般都会避着走,不过他们大多数情况下不会伤害别人,然后我一般晚上不会一个人走夜路。

而且校区位于富人区,所以整体上来说治安相当好。

当然,更多的信息未来有机会再做进一步的分享~

写在最后

最后想说的是,申请和录取的过程一定是存在困难的,即便没有被梦校录取,不一定就是最坏的结果,这也意味着有另一条更适合的路等着自己。

然后其实70%的ED1都会被拒,所以我们在申请的时候不要有执念,以一种“渡劫”的心态,从过程中得到了历练,在焦虑中学会豁达,对自己多鼓励少否定,稳到最后,一定会去到最适合自己的地方!