top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

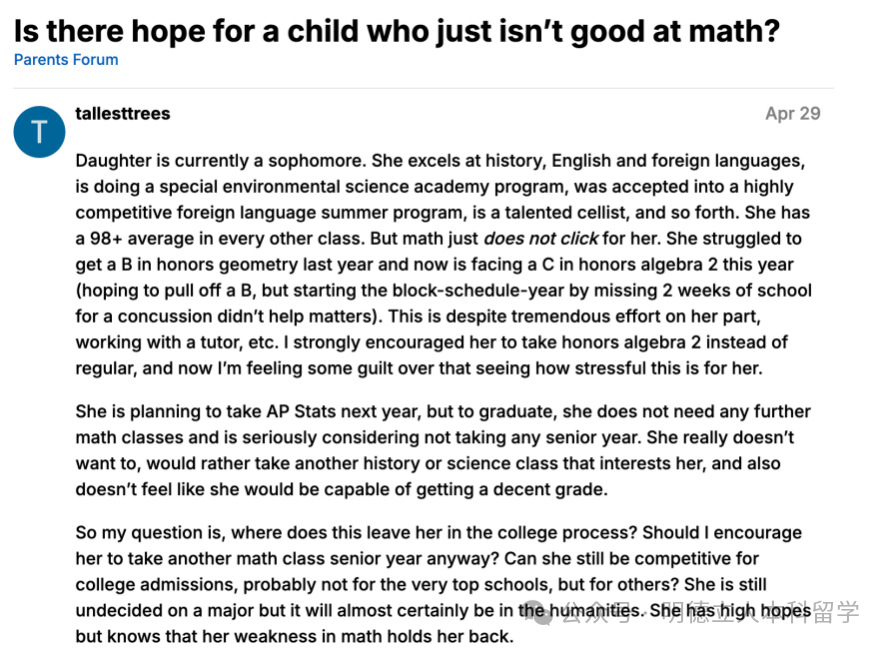

最近小藤在一个论坛上看到一位家长的求助,引起了广泛讨论:

孩子学不好数学还有希望吗?

这位家长的孩子读高二,和很多女生一样,她特别擅长历史、英语和外语这类文科专业,近乎全能选手的她,却始终被数学折磨着。

其他课程平均成绩能达到98分,唯独数学死活提不了分,即便做各种努力,比如请导师辅导等都无济于事。

去年她费尽千辛万苦才在荣誉几何课上拿了个B,今年荣誉代数2的成绩直接挂了个C。

看到孩子对数学有着强烈的厌恶情绪,学习压力又大,这位家长陷入了深深的内卷和自责。

这篇帖子浏览量超百万,该位妈妈的无助呐喊也引发了众人的共鸣。

而她的数学焦虑也正在无数家庭里发生着。

01

不上荣誉课成了一种羞耻

小藤扒完了该帖子下面所有的评论,发现网友们一针见血指出了这位妈妈女儿的数学为何会提分或是学起来如此难。

他们的答案和建议都很统一:

荣誉课程难度太高,孩子现阶段的基础不够扎实,学起来必然很吃力,从荣誉课程转到普通课程或许更适合孩子。

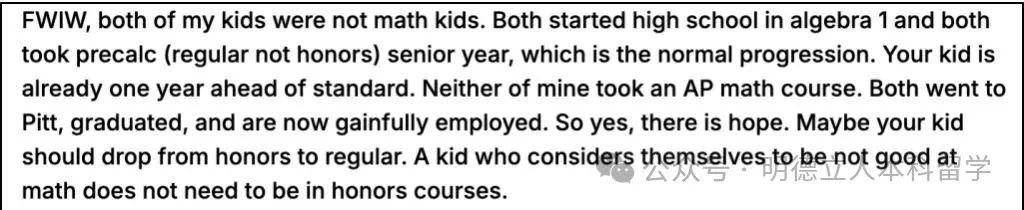

一位网友说,自己有两个不擅长数学的孩子,高中都是从正常的代数1开始学,高三选修了普通的预科微积分,而不是荣誉课。

她两个孩子从没有上过AP数学课,但现在他们都从匹兹堡大学毕业并顺利找到了工作。

所以她认为数学学不好,希望绝对是有的,但现在最好的解决方案是让孩子从荣誉班降到普通班。

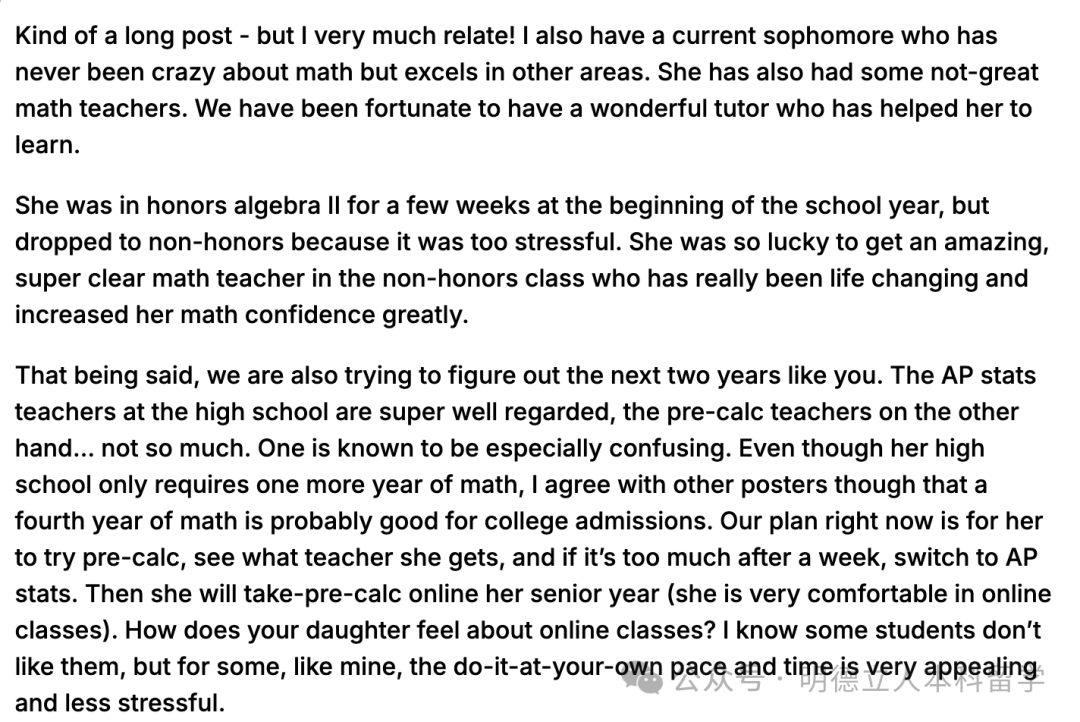

另一位感同身受的家长说,她女儿也在其他方面表现十分优秀,但就是对数学不感冒。

和求助的妈妈一样,尽管学校只要求学一年的数学,但这位妈妈也觉得多学几年数学可能对大学录取有好处,于是就催着让孩子去学了。

刚开学她女儿上了几周荣誉代数II,然而因为压力太大,就转去非荣誉班了。

在这里遇到了非常棒、讲解极其清晰的数学老师,大大增强了孩子的数学自信心,分数自然就上去了。

在接下来的两年准备期间,AP统计老师人很好,但预科微积分是由一位不太受人尊敬的老师教授。

害怕孩子分数受影响,这位妈妈的计划是先尝试预科微积分,如果一周之后负担太重,就转到AP统计,并让孩子在线学习预科微积分。

她认为现在很多学生都在数学上被逼着进步,完成高水平的课程并不能帮助学生在申请中脱颖而出,就在他们公立学校每年就有60多名学生完成多元微积分课程。

有家长的回答更犀利,她说这位妈妈的孩子并非数学不好,而是还没准备好进入荣誉课程的学习。

数学本身就是一门讲究循序渐进学习的课程,需要沉淀与积累,之前的课程对于孩子都很难了,为什么还要选荣誉数学课,更别说在第一门课出问题之后还要接着选第二门?

这位妈妈的求助和这些网友的回答在本质上都反映了现在高中存在的一个普遍问题:

大家总以为荣誉课比普通课更能证明孩子的实力,别人都在选,自己不选就会吃亏。

在教育焦虑催生的军备竞赛下,不上荣誉课就是不聪明,不上荣誉课就是一种羞耻!

所以宁愿看着孩子在高阶的课程中苦苦挣扎,也不愿主动降低预期和目标,找到更适合孩子水平的课程。

荣誉课的光环让家长混淆了课程难度与孩子的真实掌握度,就像强迫孩子穿大两码的鞋参加马拉松。

02

选不对课,

可能是阻碍孩子的元凶

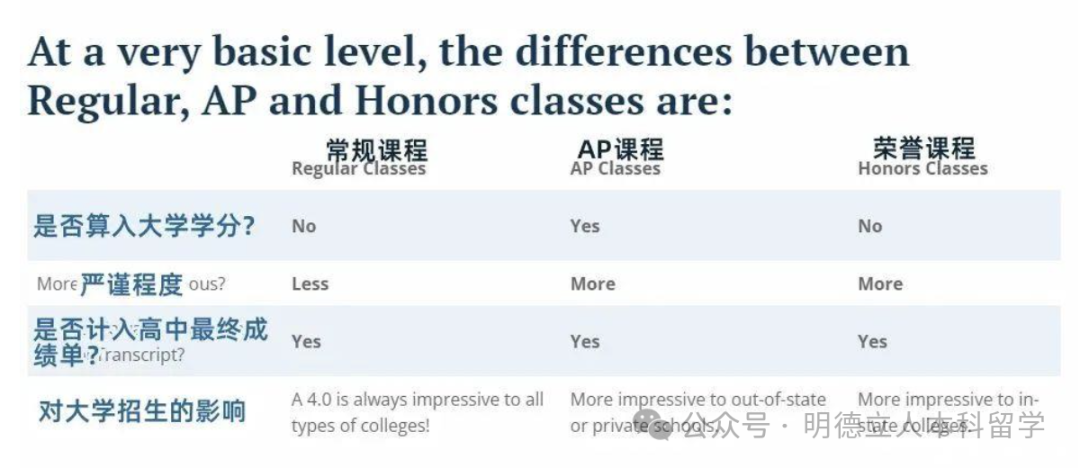

先说说美高课程设置,它主要分为:常规课、荣誉课(Honor),AP课或Advanced课程。

常规课是三者中学习内容和考试难度最低的,注重基础知识的传授和基本技能的培养。

它适合大多数学生,为全面发展和未来学习奠定基础,同时培养学生的综合素质和学习习惯。

它包含必修和选修两大类,必修课通常有英语、数学、自然科学、社会科学、外语和艺术,选修则是根据自己的优势和今后大学专业方向选择课程。

荣誉课通常涵盖与普通课程相同的学科领域,但相对于常规课,学习节奏更快,内容更深入、更广泛,更偏学术性。

它可能会涉及一些更高级的理论、概念和技能,主要用于展示个人的学术能力,强调培养独立批判的思考。

所以荣誉课难度自然高于常规课,对学生的自主学习能力和思维能力要求更高,需要学生具备较强的学习能力和自我管理能力,适合对知识有更深入的追求和探索精神的学生。

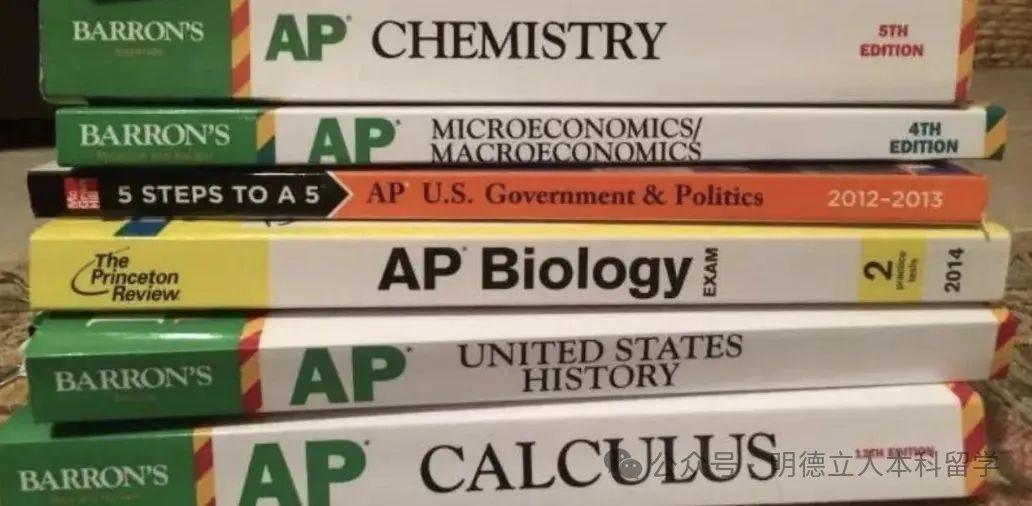

AP美国大学预修课,是给一些学有余力的高中生在10-12年级时修读的,有的学校开放给任何学生,有的则是要通过考试,还有的学校只允许GPA高的学生选修。

AP的难度系数最高,含金量也更高,在大学申请中占据重要位置,它能换学分、省学费。

更重要的是优异的AP课程极有可能成为名校入场券,诸如普林斯顿、耶鲁等大学都鼓励学生去挑战AP课程并争取拿到好成绩。

美本录取现在进入“冰河时代”,一份只有基础课的成绩单必不会引起招生官的注意。

许多大学对高中课程的录取要求是“推荐”,而不是“强制要求”,然而想要增加录取概率的申请者纷纷将“推荐”当成了“强制要求”。

越来越多学校也以AP数量为办学硬指标,很多学生在完成常规课程后必然就会去卷高阶的Honor和AP课程,现在10+门AP的学生遍地开花。

在全民皆卷的背景下,学习一门课很多时候不是在检验是否学会了某项知识,而是不停筛选出那些尖子生。

这严重损伤了大量学习正常常规课程孩子的自信,陪跑的同时,还失去了对数学学习的兴趣。

比如一位网友称自己女儿很喜欢数学,但就是学不会,后来他们找到了原因。

以前她上的低年级数学课很简单,但高年级数学课进度太快,即便学校安排了独立学习计划(iep),也不会调整试卷来适应她。

那些筛选出的拔尖学生,哪一个不是花了大量时间和巨额金钱去报班补习,超前超量学习才能保住成绩。

但他们对数学真的感兴趣吗?

思维能力在一次次的考试中能得到提升吗?

最后他们真的就能在大学录取中获得招生官的青睐吗?

这些答案往往都是否定的!

现在过度追求“荣誉课、AP课”这种高难度的标签,忽视孩子的基础能力和学习规律,已经成了一种普遍现象。

这就是一场赤裸裸的因集体焦虑而引发的剧场效应,当所有人都踮起脚看戏,最终没人能真正看清舞台。

03

数学学好了,上了高阶课,

就能被名校录取吗?

这几年涌现了许多各项成绩优异的孩子,却被顶级名校残忍拒绝的真实案例。

他们的经历或许能从反面来回答前文提到的那位妈妈的求助:数学学好了就一定有希望被顶尖大学录取吗?

01

17岁CEO年入3000万

却被哈佛斯坦福集体拒绝

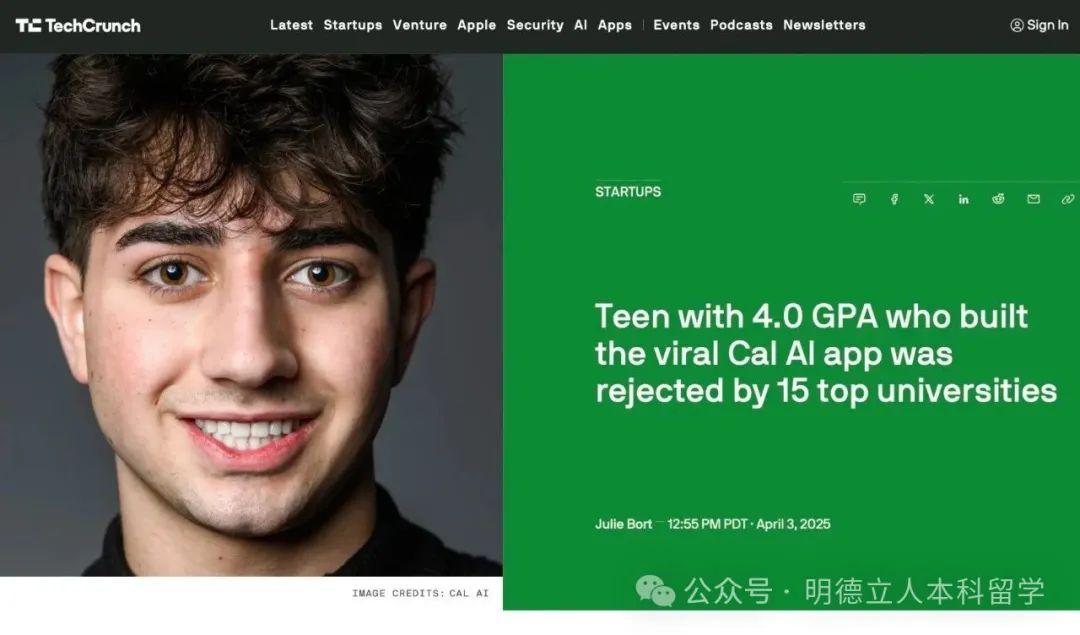

今年闹得沸沸扬扬的高中生Zach Yadegari就是一个例子。

· 他GPA 4.0,ACT34(满分36),是爆火的Cal AI联合创始人,还曾创办过网络游戏公司并以10万美元价格售出。

但今年他被15 所美国名校拒之门外,包括斯坦福、哈佛、普林斯顿、耶鲁、麻省理工等顶尖院校。

他数学不好吗?

7岁学会了编程,12岁自己做APP,GPA还是满分,种种迹象无不证明着,他不仅是数学知识扎实的学霸,也是实操能力超强的实干家和领导者!

02

18门AP满分学霸

几乎“颗粒无收”

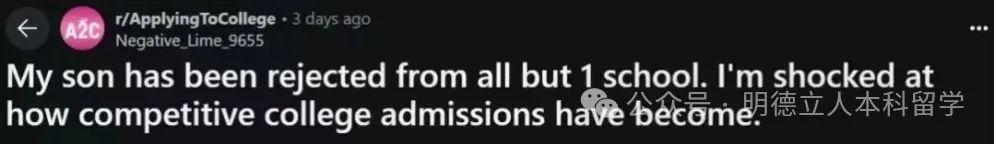

今年还有一位在Reddit上痛心发帖的父亲,他优秀的儿子也被所有顶级大学拒绝了。

这位父亲的儿子,18门AP课程全部满分,还有11门相当于大三或是大四水平的双学分课程。

所有成绩全A,SAT接近满分,两次入围AIME,是计算机科学俱乐部会长和数学队的副会长等。

学术表现强之外,他和Zach Yadegari一样,也创建过自己的在线游戏网站,光靠广告费就赚了3000多美元,还拿到了科技公司的带薪实习机会。

然而他今年拿到的唯一offer是一所综排很靠后的公立校—马塞诸塞大学阿默斯特分校。

难道他数学成绩不好吗?不是!

拿到如此多高难度的课程并获得高分,还是数学社团的领导角色,这不是普通学生所能达到的高度。

03

加权GPA4.42亚裔男

惨遭16所大学拒绝

两三年前也有个很出名的孩子,华裔学生Stanley被谷歌录用却遭16所大学拒绝,最后只有马里兰大学和德州奥斯汀分校录取了他。

他数学不好吗?从他背景看,答案也不是!

他高中未加权GPA是3.97分,加权GPA4.42,SAT成绩1590分,在高中还创立了电子签名平台Rabbit-Sign,编程成绩优异。

为什么这么完美的孩子会被拒绝呢?

原因有很多,比如文书没写好、亚裔学生痕迹太明显等等。

但最核心的是他们都在试图按照学校的样子塑造完美形象,反而失去了自我,同质化严重,缺乏独特性。

那些数学不好,逆袭进了名校的孩子正是跳出了这种思维定势,去制造自己的稀缺性,突出个人优势。

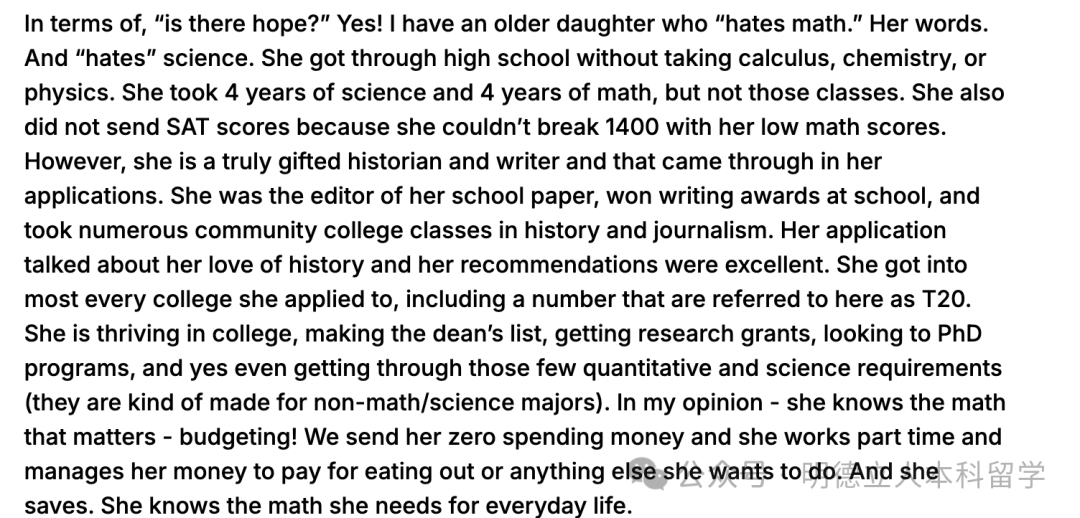

比如一位妈妈说自己女儿是数学差生,她讨厌数学,也讨厌科学,高中毕业时没有学过微积分、化学或物理,因为数学分数太低,SAT始终无法突破1400分。

然而数学差并不妨碍她成为才华横溢的历史学家和作家,这一点在她的申请材料中得到了充分体现。

她是校报的编辑,在学校获得过写作奖,还在社区大学修过许多历史和新闻课程。

她在自己的申请材料中提到了对历史的热爱,推荐信也非常出色,最后她几乎被每所大学都录取了,其中包括一些我们称之为T20的大学。

进入大学后,她的表现依然出色,进入了院长名单,获得了研究经费。

现在正在考虑攻读博士学位,甚至还通过了那些定量和科学方面的要求(这些要求是专门为非数学/科学专业的学生设计的)。

04

别让数学焦虑,毁了孩子的未来

如今是AI时代,理工人才成了香饽饽,再加上名校又在强调文理兼修、全面发展,数学焦虑便在家长群体中被无限放大。

仿佛孩子不选修高阶数学课程,不仅会被大学拒绝,未来还会被时代淘汰。

但AI时代和大学不仅需要理工人才,也需要有艺术细胞、有人文素养、懂得情感交流的人才。

数学学不好并不意味着孩子就没了希望,没了前途。

未来的赢家不一定是数学最好的人,反而是会用AI放大自己优势、能把数学思维应用到解决现实问题的人。

他们不一定是学习了高难度数学课程的人,大多数人只需要会基础统计、逻辑思维强就行。

很多执着于让孩子学习高难度数学课程,就是被超前学和速成班诱惑了。

以为学得越难,未来就越有竞争力,殊不知数学像长跑,前期跑太快,最后会耗尽心力。

反观那些数学成绩优异的孩子,是他们早已把基础知识和技能吃透嚼烂了。

他们每一步都是稳扎稳打,所以在这场长跑中,看似前期很慢,实则后劲十足。

只要把基础搭建好,并熟练迁移到自己的领域,就能实现1+1>2的效果。

所以与其焦虑孩子数学不够好、数学拖了后腿,不如帮孩子找到「数学之外的核心竞争力」。

让他们看到自己的核心优势,也让学校看到孩子身上具备的能够影响周围人的潜力。

毕竟美国大学不需要完美学生,因为名校不缺包括数学在内的满分学霸,他们真正需要的是独一无二的学生。

当越来越多亚裔Stanley这种的孩子被拒绝时,我们就不得不重新思考:名校真正需要的是孩子的数学分数,还是会用数学改变世界的人?

关注自己的优势、关注身边人的真实需求,这是美国顶级大学价值观的核心,也是有一点“偏科”孩子的破局之道。

明德立人暑期限时福利来啦!!美本规划一对一规划评估(限10年级)!