top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

稻盛和夫曾说:三年入行,五年懂行,十年称王。

十余年专注一份事业,不断深耕,担得起专业了。明德首席导师Amy Zheng便是这样一位践行长期主义,热爱自己事业的实心人。

*为便于理解,以下全文以导师第一人称口吻展开叙述。

01

从长沙到北京,

十年间我完全亲历时代、行业的巨变

我是英语专业一毕业就接轨的国际赛道,在长沙的一所国际学校工作了两年多,然后便从更泛的出国留学业务来到了专注细分美本申请的明德,一待就是7年。

刚参加工作时的青涩

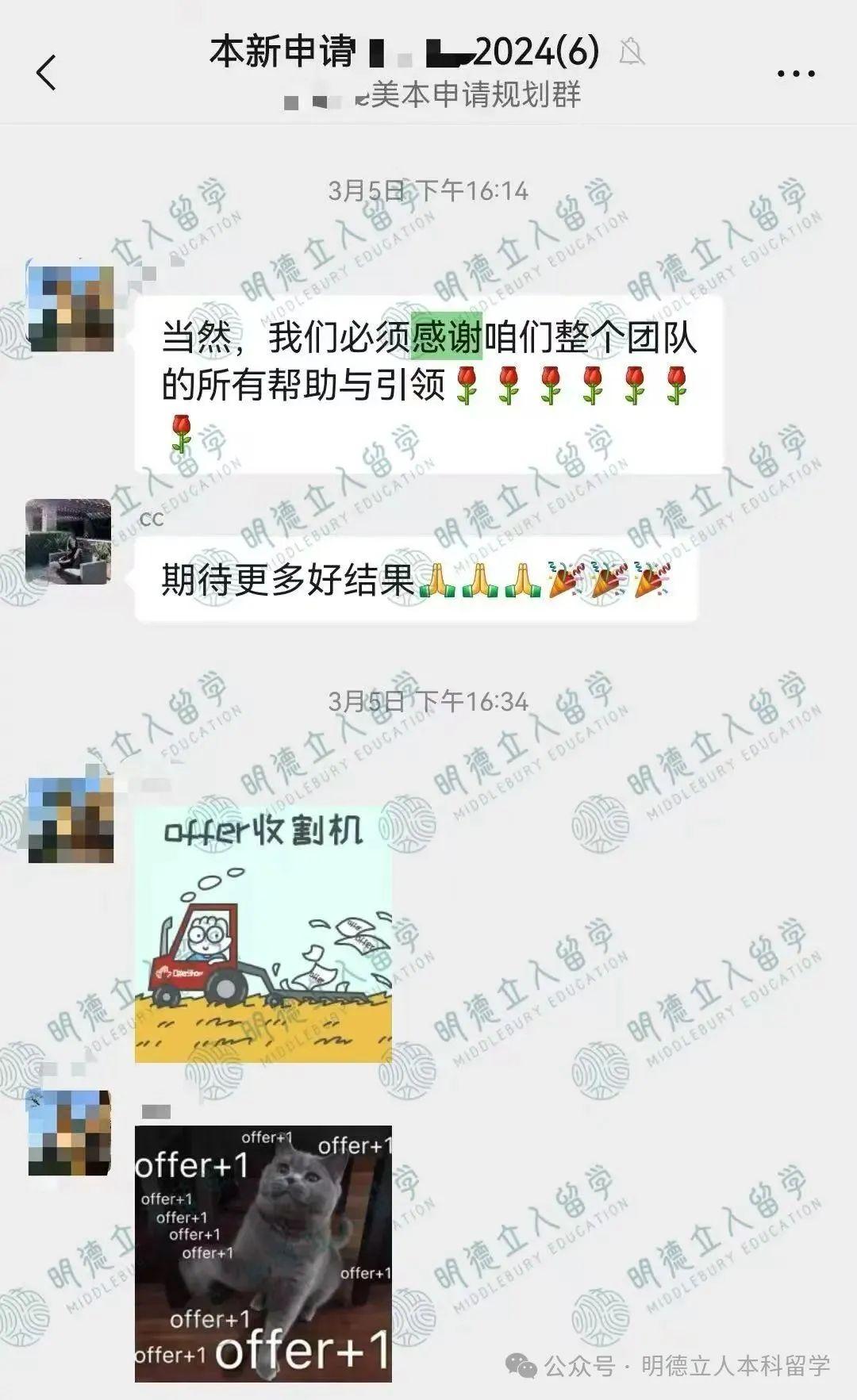

现在偶尔想起刚入行时,我们靠打座机电话跟家长沟通的场景也别有一番风味,毕竟十二年后的今天,我手机里同时活跃着多个微信家长群组。

以前联系方式只有QQ群,到现在建各种微信交流群,整个行业和整个流程的公开透明度都越来越高了。

长沙和北京环境的巨大差异很明显的一点,便是地域间的教育资源落差。

比如当年人大附ICC的学生来到长沙国际学校交流访问,了解到他们托福考了110多分,大家都觉得简直惊为天人,但其实在北京的国际学校这个可能都是基础配置了,不会像长沙那么稀有;

这十年间,我亲历的不仅是地理空间上从长沙到北京的位移,更是一场国际教育尤其是美本申请行业的数字革命与认知升级。

行业的技术迭代也来得比想象中更为迅猛,家长们获取信息的渠道多元化和专业度也技术平权让信息壁垒逐渐消弭,但也将我们推向了更专业的赛道。

如今很多家长成为了"半个专家",我们的价值就必须从信息搬运转向经验赋能。

2020年获奖服务之星

在这场教育变革中,我见证了服务模式的彻底重构,定制化申请、精细化服务成为行业常态。

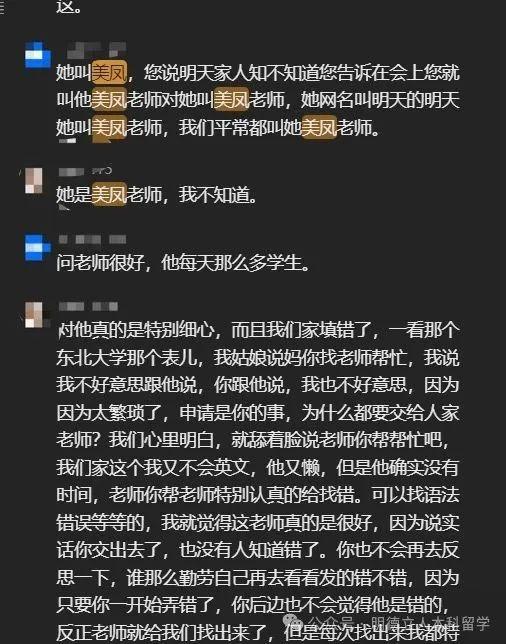

各个程度、各个层次、各个环节、各个阶段的精细化程度都相当的高,文书修改的每一次批注、活动列表的每一处调整,都变得可追溯、可验证。

这种透明化倒逼着我们建立更严谨的工作伦理,容错率降低了,某个标点符号的使用不当都可能被细心的家长发现。

而现在,我逐渐认为这份工作的本质是"认知协作"。

因为家长们可能通过短视频了解过Common App系统,通过知乎研究过课外活动规划......不过真正的价值在于我们如何将这些碎片信息编织成个性化的升学叙事。

即使浏览过无数留学资讯,但家长需要我们帮他辨别真伪、建立联系。也许,这个行业真正改变的,是一代人对教育可能性的想象边界。

02 专业

万变不离其宗的是学习力和用心

从带出理想录取结果的第一个学生,现在已经研究生毕业、留美参加工作;

成长到由一个种子选手推荐包圆一个寝室学生的认可和口碑积淀,我始终感恩的是十年如一日督促自己与时俱进的扩容学习和养成的细心、包容。

其实与每一个学生的结缘都是一次从里而外的升华,从初见到了解学生的背景特质、然后再制定申请规划方案,这个过程本身就是非常丰富的,更别说在执行中会发生很多意想不到的故事。但要问在这份事业中是什么能让我感受到-“人活着总得干成一点事才叫绚烂”的话,大概就是通过我与众人的通力合作,让那些原本觉得不可能的梦成为现实,那是我肾上激素作用顶峰的「 人生高光时刻」!

小藤让我分享三位印象深刻的学生,我回顾了一下发现他们都有一定的共性——虽然没有那么突出亮眼的初始背景,但都有自己明确的追求和勇往直前的心气,认知到位。

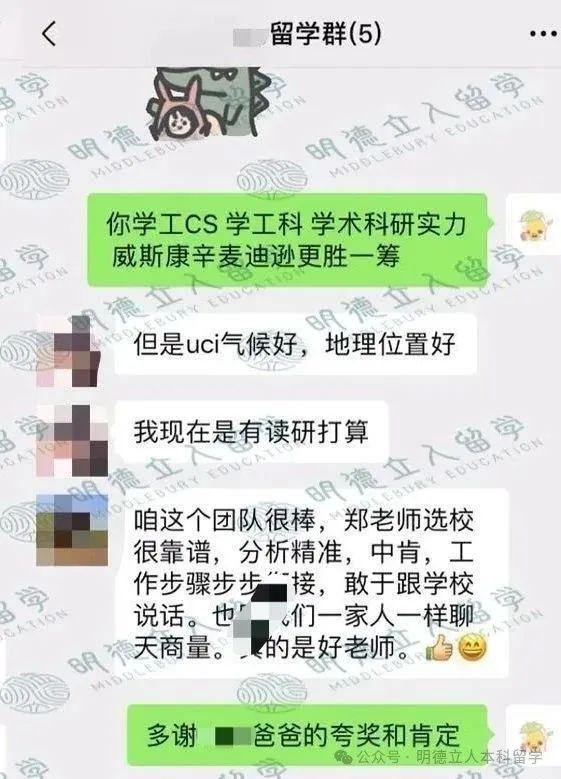

精准规划,从UCD圆梦UCLA

我带了TA两年,专业、选课、活动、实习、找research...每一步都带着评估规划。

我们第一次沟通的时候TA就和我强调了想往更高处走,目标UCB/UCLA。

经过评估后,我给了思路方向以及怎么努力都制定了非常细致的方案,包括去校园内要参加哪些活动?哪些club?

有一个前提背景是TA本身要学社科方向,但她刚开始是录的UCD哲学专业,所以我也结合她的兴趣和学术背景,指导她将专业调整为社会学与经济;

而且这个女孩子数学上差了一点,便建议她参加多段对口实习去实践强化数据分析能力,证明她作为社科生的数理潜力是完全OK的。

考虑到她在国内的时候是有一个文化传承的遗绣活动背景,便建议她将这段经历升级为“文化输出”亮点,去积极融入校园Fashion Design Club。

在非学术层面,用卡丁车、咖啡等兴趣活动展现她的鲜活个性,塑造“有趣灵魂”。

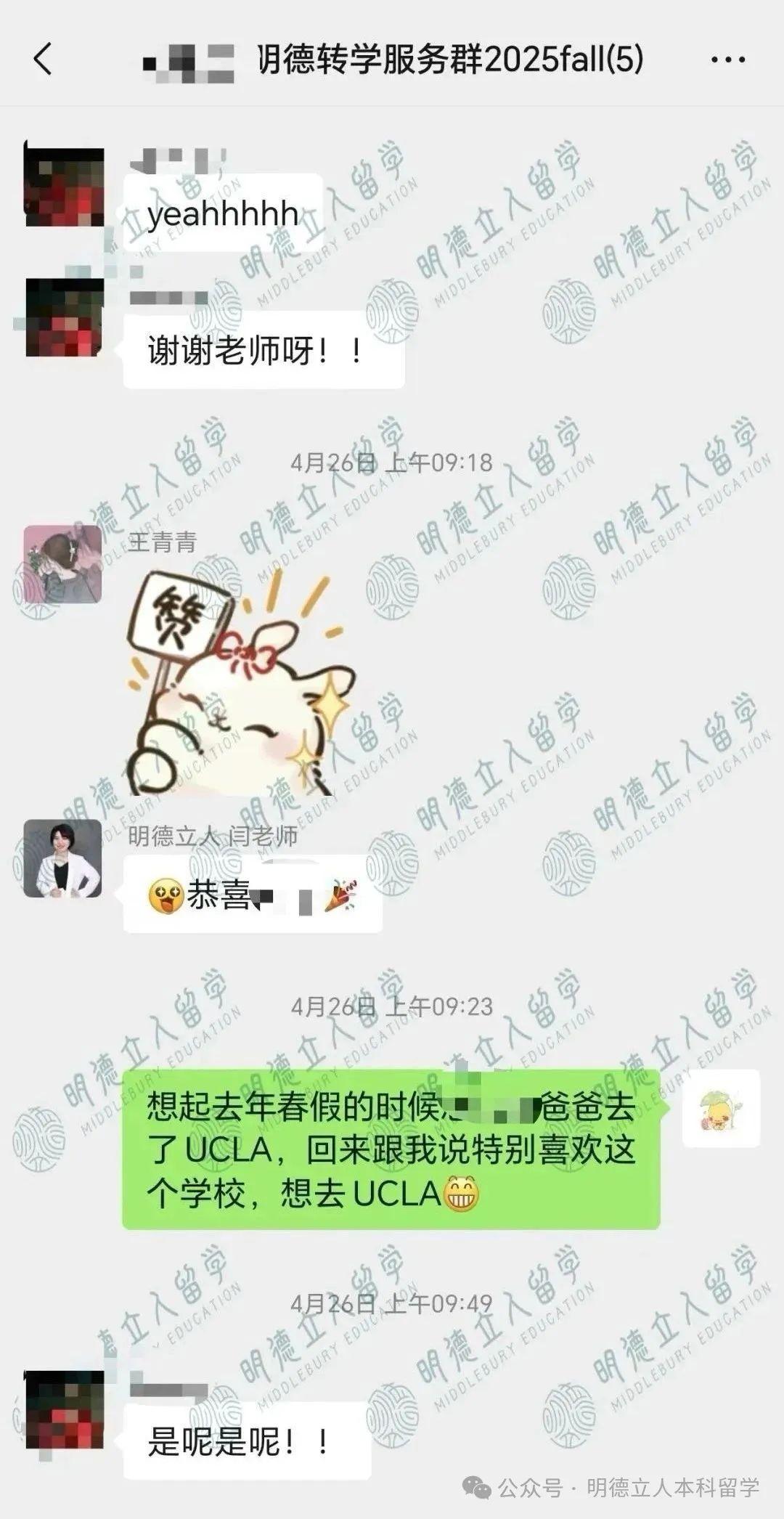

很感慨的是,在高中时期孩子和家长都认为从未想过UCLA这个级别的名校,但在大一访校的时候学生心里的憧憬和梦想被完全点燃了—“哇,老师,这就是我的目标,这是我的梦想!我希望我能进这里!”

所以经过我们的合作在收到UCLA录取结果的时候,我们都非常激动,助力可爱的孩子实现了自己曾经觉得遥不可及的梦想实在太动人,太美好了!

由1个学生辐射至全寝、全校的申请服务

01 包圆川大匹兹堡,是口碑积淀

第一个结缘的孩子是申请工业工程专业,当时他 GPA 只有3.61,然后只申请工院。

加上当时的大背景还是疫情,工作上有更多不可控的阻碍,记得那年居家办公,除夕夜都在用家里不那么顺畅的网络查资料、分析成绩选校、与她沟通...

其实是印象非常深刻的体验,当然结果也是皆大欢喜的--在从老家回北京的高铁上查到的威斯康星麦迪逊 offer ,他爸爸出了结果就给我发红包,非常有爱。

最后更是拿到了完全没想过的惊喜中惊喜--密歇根安娜堡分校录取!

他家里人都很满意这个结果,后来也给我推荐了其他学生,我给整个寝室的同学都做了申请规划。

02 与我结缘深厚的少年班“种子选手”,用实力打脸质疑

第一个是位GPA3.5的山东孩子,托福80多,算是背景比较一般,但一路由我带规划和申请,最终拿到了华盛顿、UCD等Offer,学生和家长都很满意,后来也给我推荐了TA们少年班的孩子。

因为其实国内很少学生去少年班的,所以一开始我们很多情况和信息都是不了解的,都是摸索地在做。

从带第一个种子选手的时候,了解到他们读的有大学课程,当时多次迷惑到底是用 transfer 申请还是 freshman 申请,一步一步地探索,也花了很多时间去了解这个项目,了解如何运作的,怎么更好地申请到目标学校。

然后经历过一个完整的申请规划后,他就推荐了同学过来,同学在交谈中觉得我们是非常了解他们学校的情况和资源,也就对我们有了更多认可和信任。

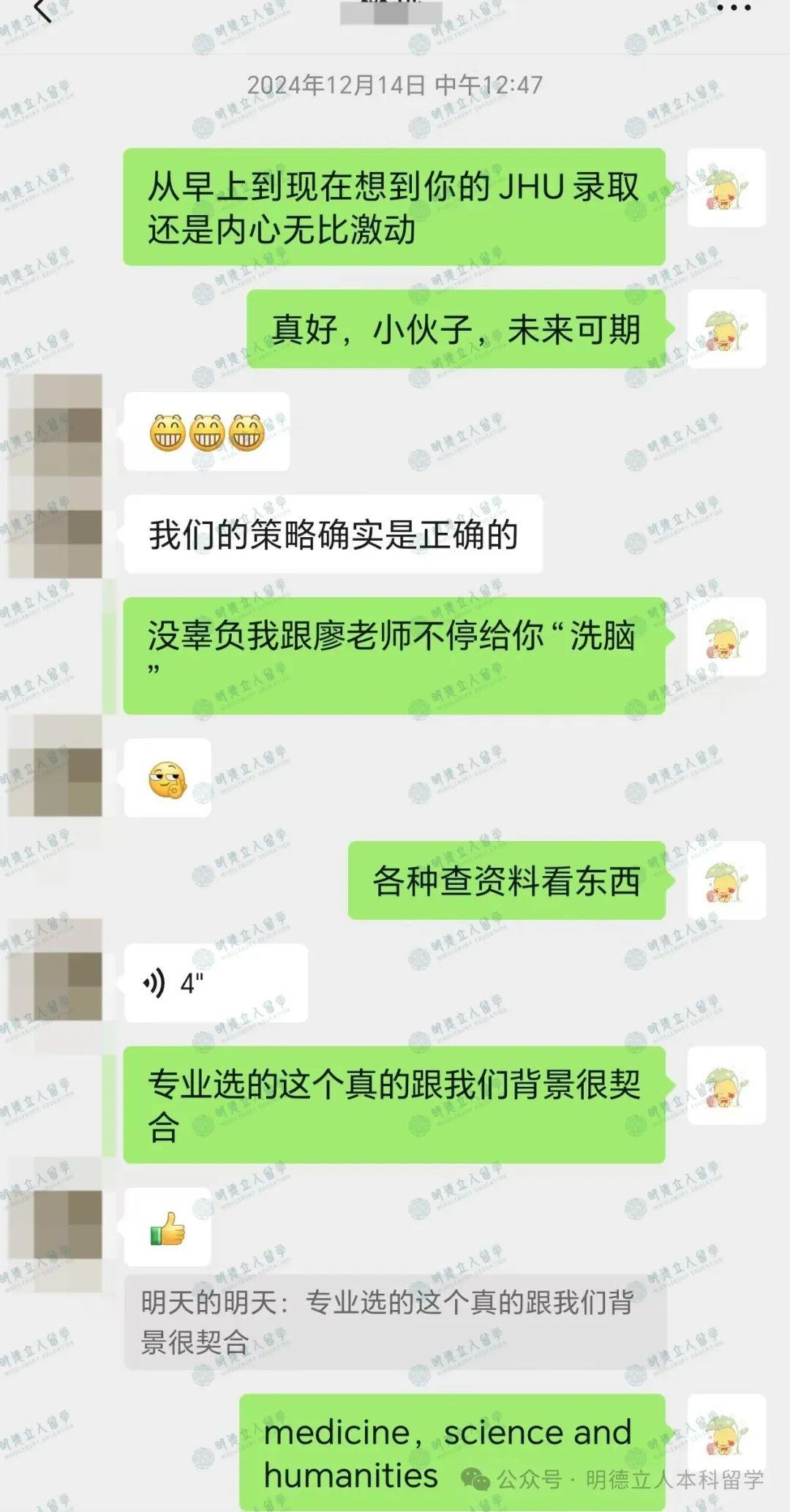

我们今年ED轮JHU录取的同学就是这个项目学生推荐过来的。

这期间还有一个插曲,当时一位少年班学员在某论坛上公开了他的背景和我们当时做的一些规划情况。

然后有人就评论说-前 30 是不可能的,批评我们在瞎弄,但其实后面是拿到了南加大的录取,这是打脸了某些机构或者是某种所谓的教育权威人士的无端质疑。

03 那些个性飞扬又可爱无比的学生、家长

在从业的这么多年里,我总能遇到一些关于梦想进行温柔博弈的时候。

比如和顽固坚持要把“我的爸爸,我的爸爸怎么影响我?”的这类内容作为儿子文书主题的父亲多次激烈battle,不这么写就被投诉,但我的挣扎是站在客观和专业角度深知这样是毁了孩子,真的做不到!

比如性格关键词是“直”和“轴”的少年班孩子,非常典型的理工直男想申TOP10的生物方向,在背景契合方面是需要做更多规划提升的。

但因为确实比较轴,TA无论是改文书的时候不带一点感情的写,还是弄背景的时候都太有自己的想法,陷入自己的理工科思维,觉得那些增加他浪漫和人文、热爱生活的活动都没有必要。

我们就联动家长一起查资料,给他渗透讲清这样做的逻辑,以及对申请专业的辅助作用,告诉他从某些角度做是有一定的协调作用。

好在理工男理性归理性,还是能听得进建议,最后我们在凌晨3点查到了JHU医学,科学与人文学的录取结果。

从背景上看一个没有科研论文发表,没有大竞赛获奖的学生升TOP10的学校是不太可能的,但是“梦想,有方法地搏一把,结果没有遗憾。”

03

作为申请导师:专业度和以心换心

作为妈妈:给予成长的空间

一毕业就深耕在教育行业以来,我始终相信,教育的本质是“专业”与“真心”的双向奔赴。

在留学申请这场长跑中,学生和家长需要的不仅是一份漂亮的录取通知书,更是一个能托底成长、激发潜能的伙伴。

专业能力是基础,以心换心是核心。我给自己的三个工作标签是条理性、计划性和细节。

其实这么些年行业就是越来越卷了,不只是体现在学生的申请上卷,行业类的老师也在卷,对大家的素质的要求也越来越高,所以学习力是必需的。

就是一定要不断地学习,不断地更新自己。

另外的话,我觉得做这个行业很重要的一件事,有时候很多家长会评估你有没有对我的孩子用心?有没有负责?

用心程度80 分、60 分、100 分和 120 分,家长是可以感受到的。我们可以经常反问自己有没有真的用心地帮孩子或者负责地把他的事情当一回事在做。

这其实是可以做出核心竞争力的一点,比如家长或者是学生都很满意,给你不断地推新的学生,其实是很大的认可。

而作为两个孩子的母亲,我深知“放手”比“掌控”更难,却也更重要。我是拒绝过度“鸡娃”的,而是坚持培养孩子的“内核”与三观——上进心、学习力和抗压力。

我始终认为,人生不是18岁的offer就定了生死,过程的收获更重要。没有经历过那种摸爬滚打,就没法真正地去享受到这份甘甜。

我曾有个学生为了转专业,自己联系数学建模社团、熬夜备考托福,虽然过程磕绊,但当他最终在群里郑重感谢所有人时,他的父母感慨:“这才是比录取更大的成长。”

这也正是我的教育观:真正的托举,是给孩子试错的空间,让他们在摸爬滚打中学会负责;而父母和导师的角色,是成为那根“安全带”,而非代替他们奔跑的腿。

至今,我仍常收到学生家庭寄来的特产或问候,这些跨越时间的情谊让我温暖,也更让我反思教育的真谛。

专业能力决定了服务的下限,但用心程度定义了它的上限;而对孩子而言,留白处的探索往往比规划好的路径更能锻造生命力。

无论是作为导师还是母亲,我始终追求一种平衡:用匠人之心打磨每一份申请,用守望之姿陪伴每一次成长——

只要他真的成长了,他在往前走,他的人生就不会止步于此。

明德立人暑期限时福利来啦!!美本规划一对一规划评估(限10年级)!