top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

在美本申请这条赛道中,就读高中的培养对孩子的成长、录取都影响深远。

顶尖高中集顶级学术资源、高质量师资以及全国各地牛娃于一身,因此在顶尖大学的录取上也独具优势。每年顶尖高中更是藤校和美本前10大学录取的风向标。

而我们好像也总先入为主地以为,国际学校的孩子天生握着美本申请的 “通行证”。毕竟他们熟悉 IB/AP 的课程体系,能流畅用英语撰写文书,甚至早早就接触过海外研学的经历。

可真正陪 8 位国际学校学员走完申请季才发现:体系的适配性,从来不是申请成功的底牌保证。

仿佛站在美本申请的门前,手里攥着一堆 “国际学校标配” 的钥匙,却找不到能打开门的那一把。

我们常常讨论国际教育的 “优势”,却很少追问:这些优势该如何转化为申请中的 “辨识度”?

国际学校和体制内的孩子的规划思路有何不同?如何选择适合孩子的学校?

今天小藤就依托明德25fall录取康奈尔大学、圣路易斯华盛顿、北卡等美本名校学生的成长经历,来给大家提供一些参考蓝本,这8位学员分别就读于北京王府、ISB、北京德威等国内知名国际学校。

*明德服务过以下国际学校学生:

北京鼎石、哈罗北京、北京乐成、世青国际学校、凯文国际、王府学校、ISB、北京德威、上海包玉刚学校、上海平和、上海星河湾、WLSA、上海领科、UWC常熟等等

这 8 个孩子的故事,或许不能给出所有答案,但至少能让我们重新看见:

国际学校与美本申请的真正联结,从来不是 “体系对口” 的简单匹配,而是孩子在两种教育语境下,如何找到自己的声音 ——

那个既能代表国际教育的视野,又能扎根于自身成长的独特声音。

01

录取康奈尔:

8门AP几乎满分,

写上万字英文 proposal

学生背景:

在我们陪伴的 8 位国际学校学员中,北京某国际高中的 M 同学,恰好找到了那把能打开康奈尔大门的 “钥匙”——

不仅用 AP 八门几乎满分的成绩,夯实了国际课程体系的学术根基,更把国际学校倡导的 “探究式学习” 与 “社会责任感”,变成了申请中最独特的印记。

国际学校的课程设计,最早为他埋下专业探索的种子。起初他跟着商科夏校做实践,却在 IB 经济学课上被 “碳交易市场” 的讨论触动 —— 这种跨学科的启发,让他敢跳出 “凑分选课” 的惯性,转而把经济学与环境议题结合。

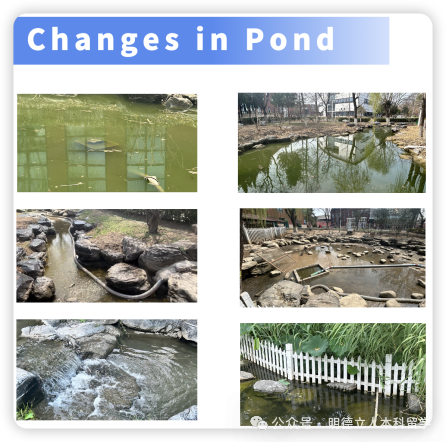

而学校鼓励 “将课堂延伸到真实场景” 的理念,更让他盯上了校内那片两千平米的污染池塘。

*来自学生供图

他用近万字英文 proposal 说服校方拨款,这背后是国际学校注重对沟通逻辑的培养:

从引用 AP 环境科学知识论证污染危害,到借鉴 CAS 活动(创造、行动、服务)的实践框架设计方案,他把课本里的 “生态平衡” 变成了几十次水质检测的坚持。

哪怕暴雨让池塘 “一夜回到解放前”,国际学校赋予的 “试错勇气”,也让他重新转向微生物自然修复方案,最终让池水变清。

这种成长还藏在更广阔的视野里:国际学校常提的 “全球公民意识”,让他不满足于校园改造 —— 他走访城中村钉子户,用社团调研文章为环境不平等待群体发声,甚至收到政府部门回复。

这些不是 “国际学校标配” 的堆砌,而是他把课程里的 “可持续发展”“社会正义”,变成了实实在在的行动。

M同学在学术、实践与思考中,找到了属于自己的 “声音”—— 而这,正是美本申请最动人的辨识度。

02

三无理工男逆袭,

录全美Top1工院

学生背景:

在多数国际学校学生忙着攒竞赛奖项、刷夏校经历时, 我们的S同学却曾是典型的 “三无理工男”—— 无奥赛奖牌、无藤校夏校、无大型科研背书,连 AP 物理都只考了 4 分。

可就是这样一位 “不起眼” 的学生,最终逆袭把各国名校都拿了个遍。

录取学校:

北卡、罗斯霍曼奖学金27000美元/年 、多大工院20000加币/年(两个学校共计100W+人民币奖学金)

UCD、UCI、UCSB、UCSD、UCM 、UCR 、UBC 、麦吉尔 、KCL 、BU 、东北 、华大西雅图 、OSU 、圣塔克拉拉大学。

全美Top1工程学院:罗斯霍曼理工录取

而回忆S同学的成功我们发现恰恰是在国际学校中的经历赋予了他 “较真”的底色,以及和明德申请团队同频契合的教育理念。

国际学校的 “包容探索” 氛围,最早为他保留了理工热情的火种。

不同于传统体系对竞赛的单一推崇,学校的实验室全年向学生开放,PBL(项目式学习)课程更鼓励他从日常问题切入 :

他发现手机电池续航短板,便抱着旧电池泡在实验室,用国际课程里学的电路知识反复测试,哪怕初期数据混乱,老师也不急于否定,反而指导他用英文撰写实验日志,这种 “允许试错” 的环境,让他没因 “无成果” 而放弃。

*S同学参加线下比赛,学生供图

而当S同学带着一堆零散的实验记录找到明德团队时,最打动他的不是 “补竞赛、冲夏校” 的功利建议,而是老师一句 “你的研究虽小,却藏着理工生最珍贵的「解决力」”。

这种理念契合,也成了逆袭的顺滑助力:

明德团队没有强迫他包装 “亮点”,而是帮他梳理国际学校经历里的核心。比如他曾用课后时间帮同学修电路,申请老师便引导他将其转化为 “技术服务社群” 的成长线;

针对他的电池研究,申请老师陪他反复打磨实验逻辑,把 “失败数据” 转化为文书里”在科学探索中试错与调整” 的真实叙事,而非刻意营造 “成功案例”。

*S同学热爱的活动,学生供图

最终,当录取通知书到来时,S同学的故事印证了:明德团队的意义在于看见每个学生的独特 —— 哪怕是 “三无” 少年,只要守住对学科的真诚,再加上懂他的规划助力,就能在申请中走出属于自己的路。

03

Washu物理录取:

科研从“0到1”,漂亮的跨界

学生背景:

R同学的申请可以说是走了一条 “慢路”——

没有物理奥赛奖牌,凭借的是国际学校独有的 “跨文化探究 + 学科跨界实践”,最终从“TOP30无望”到拿下圣路易斯华盛顿大学物理专业 offer,这背后藏着国际教育的深层价值,更离不开明德团队的精准赋能。

从背景简历来说,R同学和物理专业的匹配度有很大一段距离,竞赛没有考出来,物理科研论文也是比较缺失。

所以明德导师对Ta的规划重点就是如何提高R同学和专业、学校间的契合度,达成科研从“0到1”。

通过明德量身匹配的定制科研加持最终为后续申请的天体物理专业提供了紧密联系,契合度大大提升。

R同学通过和明德匹配的CMU物理博士导师一路梳理整个学科信息、参与小班课的科研小项目,做小行星相关的科研......

完成了从科研小白到对物理领域科研有一个立体系统的认知和产出。

整个过程中都有明德导师及时调整策略,手把手带领R同学推进参与,大到选题方向,小到论文撰写。

除此之外,R同学是一个摄影爱好者。明德老师精准地捕捉到这一点。

R同学摄影作品

在很多人印象中,理科生是纯数字、纯机械的东西,但理科生如果具备人文艺术等特质,并且能很好的跨学科结合,那么申请人的形象将会在众多同质化申请中让人眼前一亮。

因此明德老师建议R同学——

“为什么不把摄影和物理结合?比如研究光学原理、胶片冲洗的化学过程,甚至光通信技术?”

最终,R同学的定制科研围绕“光学通信与光子芯片材料及应用”开展。

并且在文书中也结合其他长期积累的活动丰富了自己是一个“有艺术思维的物理研究者”的独特形象,凸显出“物理+艺术”的跨界潜力。

04

录取东北大学:

文化人类学,一个绽放自我的领域

学生背景:

Z同学的申请成长过程让她从德威到东北大学,找到了属于自己的“不卷”之路。

在北京德威校园的光环下, Z同学身上贴着许多典型的“国际学校学生”标签:流利的英语、高尔夫校队主力、丰富的社团活动。然而,在这条被预设好的精英赛道上,Z同学却深刻地体验着“光环”之下的挣扎与迷失。

IB课程高达30分的预估分和107分的托福,在外人看来已足够亮眼,但对Z同学而言,IB体系严苛的评分标准让她学得非常痛苦。

当身边的同学都在为更高的分数冲刺时,她开始怀疑这种“内卷”的意义。她最初的兴趣是心理学,也因在学校课程中只拿到4分而受挫。

就连她坚持多年的高尔夫,尽管付出了艰辛的努力,在美国赛场的积分也未能达到预期,无法成为申请的“加分项”。

这似乎是许多国际学校学生面临的共同困境:资源丰富,路径清晰,但当个人特质与标准化的精英模板产生偏差时,迷茫与自我怀疑便油然而生。

转机出现在与明德导师的相遇。导师并没有强行将她塞进“心理学”或“体育生”的框架里,而是与她进行了一次次深入的对话。

他们发现,Z同学对“人”本身抱有持久且真诚的好奇。她发起校园微型高尔夫项目,是出于对社区互动体验的观察;她在戏剧社设计心理疗愈项目,是在探索非语言的沟通与情感联结。

“你的这些探索,看似分散,但内核都指向一个领域——文化人类学。”导师的一句话,给了Z同学非常大的指引和启迪。这个专业完美地融合了她对社群文化、个体行为背后的深层动因的探究欲。

更重要的是,它是一个不那么“卷”的领域,鼓励多元和包容,正切中了Z同学渴望的大学氛围。

基于此,明德老师帮助将零散的活动串联成一条清晰的故事线:一个通过高尔夫、戏剧和社区项目来观察和理解人类行为的思想研究者。

明德定制科研项目--顾客行为研究则从学术角度佐证了她分析文化现象的能力。

申请文书的构思上也没有回避她在学术上的挫折,而是真诚地讲述了她如何在IB体系的压力下,重新审视学习的意义,并最终找到文化与人类学这片更适合自己从容成长的学术土壤。

05

写在最后

当康奈尔 M 同学的池塘改造、“三无” S同学的工程探索、Washu R同学的物理 + 艺术跨界、不一味"卷”课程体系下严苛评分的Z同学......

这些来自国际学校的学生成长故事交织在一起,我们终于看清最初的命题 —— 国际学校与美本申请的真正联结,不是 “体系对口” 的捷径,而是 “成长土壤” 与 “个性表达” 的共振。

这些孩子曾和无数国际学校家庭一样,手握 AP/IB 的课程筹码,却也面临 “标化够不够”“竞赛缺不缺” 的焦虑。

但最终让他们突围的,是王府 / ISB / 德威那些允许试错的实验室、支持跨文化协作的课堂、鼓励自主探索的社团,给了他们把 “兴趣” 变成 “独特经历” 的底气;

而明德团队的价值,恰是不把他们塞进统一的模板中,而是帮他们把在国际教育里的实践、思考、跨界,梳理成招生官能读懂的 “成长故事”。

对所有国际学校家庭而言,都需要重构对美本申请是一段 “看见自己” 的旅程的理解。

国际学校已经播下了多元成长的种子,而好的规划,不过是帮孩子找到属于自己的开花方式,当成长的底色足够真诚,独特的答案自会被看见。

END

明德立人美本规划一对一规划,评估通道开启!