top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

24fall申请季,小G幸运地在ED早早下车杜克大学。

SAT1370的分数、不擅长考试、4门AP仅一门5分…但她自己独立闯美高、进清华实验室、坚持拉大提琴十多年,真的是一个勇敢又很有人格魅力的女孩,她的申请经历我们之前有分享过:杜克学生录取故事。

同时,小G的妈妈也是第一时间跟我们做了直播分享,以下是她倾情真诚分享自己在陪伴孩子美本申请全程的所感所悟所得 。

小G妈妈的备忘录,记满了自己陪伴小G美本申请的这几年里所感所悟。

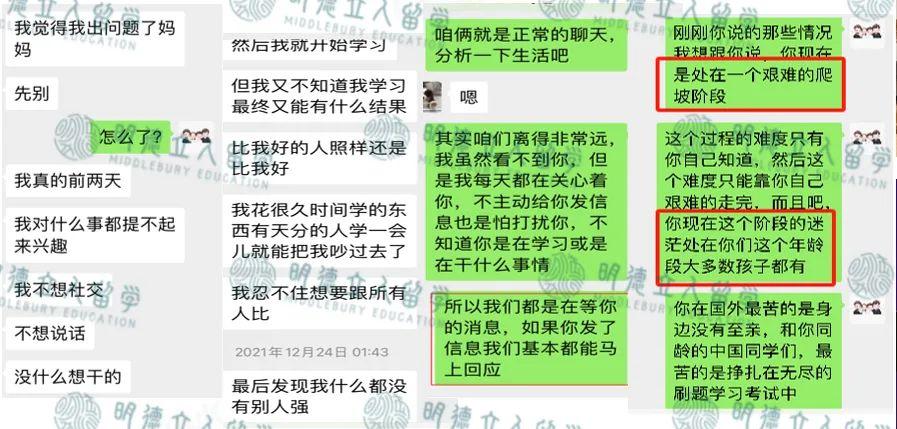

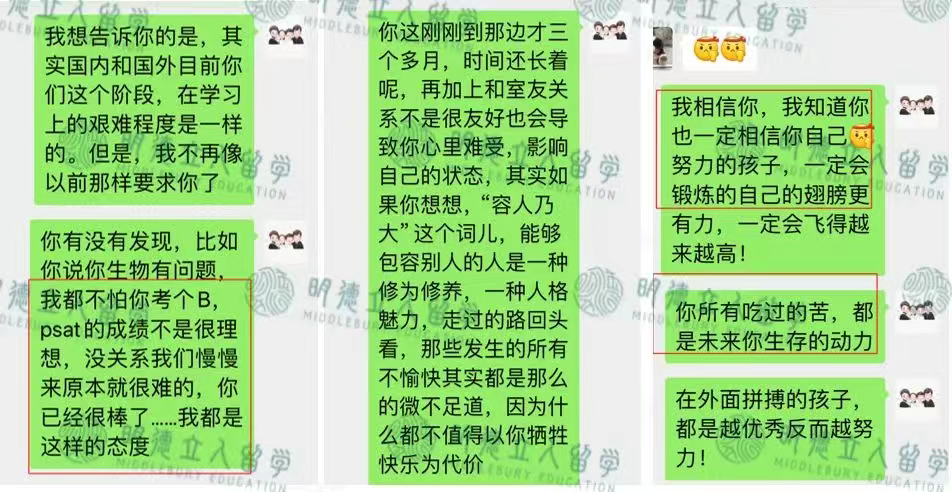

*小G和她妈妈的聊天(右滑可查看多图)

小G妈妈是一个对教育很有自己独到想法的母亲,待人接物上也非常的谦逊温暖,在整个规划季也非常尊重小G的选择和决定。

也正是在其母亲的耳濡目染之下,小G成为了一个很有韧劲的人。

特别要说明的是,这位妈妈在明德家长圈也是广受好评,她的经验分享也的到很多家长的认可和学习。

*以下为小G妈妈采访全程,为便于理解,部分表述略有修改。

1、当时是什么原因和契机,选择让孩子出国去读美高?

小G在初一的暑假,我们其实是临时决定让她转到美高的赛道。

她就读于人大附中初中部,当时排在年级前100名,班级前五前十的水平。当时如果要在人大附读高中,就必须满足年级前80名的水平,可是一直都进不去,我们都很焦虑。

真的太卷了,而且我意识到这种卷,是孩子在没有发展自己兴趣爱好基础上的“死卷”。

小G呢,从小就在学大提琴,也会都跟着少年宫的乐团去参加演出。

十多年来从未间断练琴,后来学业压力加大,还要各种补课,几乎把她的时间完全占满了,当时我们之间的关系也崩得很紧,到了剑拔弩张的程度。

后来跟身边的朋友同事聊到这些,他们中有很多人都把孩子送出国读书了,我和朋友们了解情况后,觉得这是一个新的思路,于是就产生了让孩子出国读高中的想法。

后来和孩子聊时,她也说“想试一试”,于是当时我们第一步就是开始考托福成绩。

第一次考试纯粹是盲考,虽然小G具备一定英语基础,但托福结果还是不大理想——只考了70多分。

虽然英语成绩不好,而且我们知道美高这条路是带有一定冒险性的,但是这其实也是给孩子创造另一种人生轨迹的机会,所以我们下了决定就一股脑向前走了。

2、您在国内,小G单独去美高,父母不在身边。

孩子遇到问题、情绪波动大时,如何给孩子支持和慰藉?

她刚去美国三个多月的时候,还不适应环境,加上英语基础也不算好。

一进美高,老师讲课语速很快,学生物课、物理课等一些专有名词的时候,她根本跟不上,还有文学课、阅读课、写作课等,都很吃力。

孩子刚开始真的是压力非常的大,天天都觉得“天塌了”。

在国内,她本来是年级前100,在班级前五或前十的水平,但是到了美高,她就跟不上,这样的落差让她产生了极大的自我怀疑。

后来她的托福前几次出不了分,SAT干脆直接放弃,她感觉身边的同学都很聪明,对自己的各种否定。

我跟她说聪明的人就让她快跑就好了,但是人生是个长距离的马拉松,不是注重起跑,而是看谁能坚持到终点。

后来明德立人的老师就针对她的听说读写能力,集中进行了三个月的英语强化,后来英文水平确实肉眼可见的提升了。

小G是一个很会自己扛事的孩子,她刚去的时候就是口罩时期非常严重的时候。

当时要回国很难,美高假期虽然很多,但是那段日子,她都是独自一个人在国外,那种感受真的非常难受,但她其实比较少跟我们说这些。

孩子独自走过的艰难的时光都是后来回国后她才跟我们说,那段时间她不跟我们视频通话的原因就是怕一看到我们就哭,她不想让我们担心。

那时候也因为孩子独自在美国,离我们太远,我们什么都帮不到她,她也不是很愿意跟我们说她遇到的困难。

于是我就找明德立人的老师聊,当时老师是在美国,她很了解美国当地的学校,也知道那边的学习课程,教孩子去融入班级、教孩子怎么和导师更好地交流沟通。

小G在伯克利上夏校的时候,明德立人的老师还专门去大学看望孩子,和她吃饭聊天。

在口罩那个阶段,明德的老师给到孩子很大的安慰和帮助,当时明德导师对孩子来说,真的是非常重要。

所以也非常遇到感恩明德有这么一群非常耐心、温暖又专业的老师。

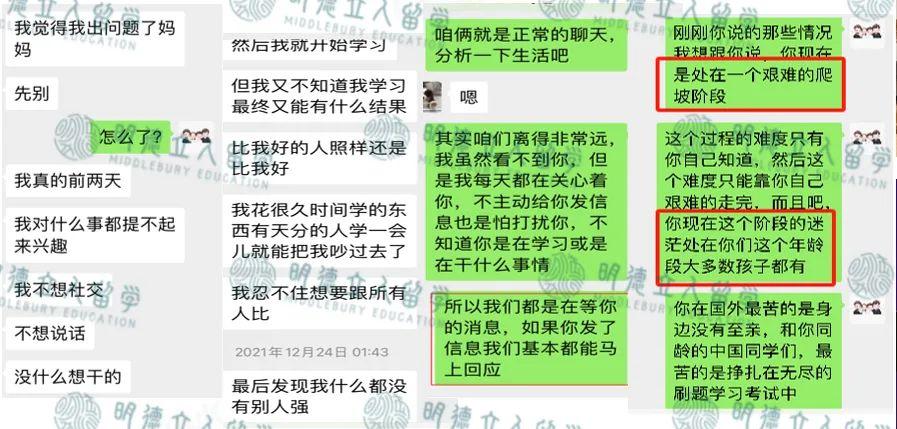

那段时间因为时差原因,我经常在国内凌晨很晚的时候给她发消息。

我想试着换位思考的角度,去给她一些话语上或精神上的鼓励,希望能从我这去帮她分析一下,让孩子从困难中走出来,但是我其实也一直不知道有没有找到她困难的点。

后来我跟明德的老师说起这些情况,老师告诉我小G在美国的情况挺好的,说她是个很坚强的孩子。

但其实我自己知道小G只是想把自己坚毅、坚韧的一面展现给别人看,她总是会藏起自己的脆弱。

有一次她找我说她的困难,我跟她说:

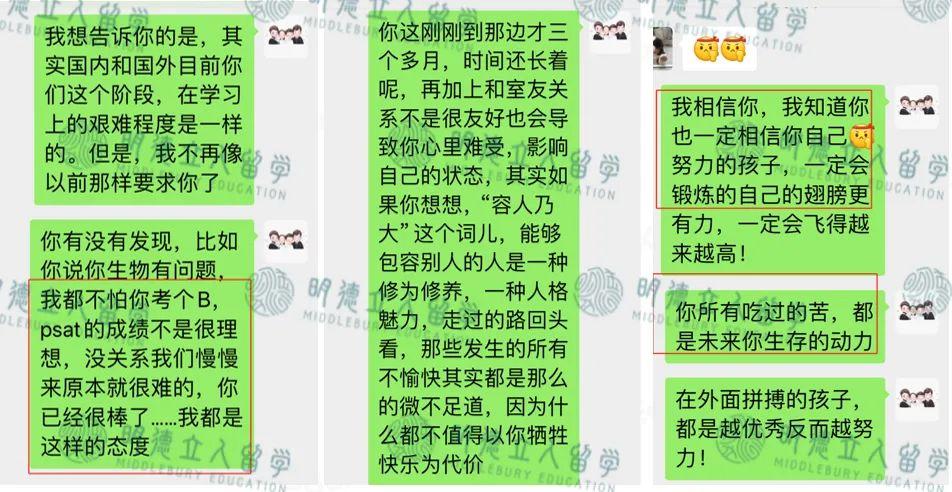

“你正处在一个艰难的爬坡阶段,只能靠自己去走完。你这个阶段的迷茫是处在你这个年龄段的大多数孩子都有。”

当时她也遇到了一些生活上的问题,我就跟她说:

“‘容人乃大’这个词,是能够包容别人的人,是一种修为修养,一种人格魅力,走过的路回头看,那些发生的所有不愉快都那么微不足道,不值得以牺牲快乐为代价。

你要相信自己,锻炼自己的翅膀更加有力,越飞越高,当下所有吃过的苦,都会是未来生存的动力。

在外拼搏的孩子,都是越优秀反而越努力。”

虽然孩子在过程中会遇到很多从未面对过的难题,但让她一个人去美高,本心也是希望让她走出一条更符合她自己期望的路。

后来她也慢慢度过那段难熬的时光,融入了那边的环境和圈子。

而且非常幸运的是,小G因为大提琴的水平很好,经过层层选拔,代表学校、代表那个地区去参加一些表演。她也成为他们学校第一个代表他们学校考进他们那个州乐团的大提琴手席位。

在交响乐团里面,她也迎来一些自己的高光时刻。

这个过程中让她重拾了在国内当初那种“领头羊”的感觉,让她又找到了那个充满自信、意气风发的自己。

“今晚的舞会未必是光芒万丈,但是看着就像星星一样闪闪发光。”

*小G妈妈的朋友圈

3、孩子想选的专业方向与您预想的规划不一样时,您的想法和心态是怎样的?

刚开始选校的时候,我们最初是想让她学生物工程,生物制药的方向,当时也是考虑到说希望她能学一些偏生物方向的,然后在以后再转到医学方向去。

其实我们是从孩子的未来去考虑,希望她以后好就业,为以后能留在美国做好准备。

但是她后来跟我们说她不喜欢生物这个专业方向。

她告诉我们她喜欢环境研究。

她很喜欢他们班的生物老师,那个老师是布朗大学环境专业的,非常看重环境问题,很重视全球环境的减排碳中和。

他会和孩子分享自己的想法,也说他希望自己研究的事情能利于一个地区、一个国家,包括能影响到全国乃至全世界的这个作用。

可能这个老师的一些想法对孩子产生了潜移默化的印象,她当时就已经产生了要学环境这方面的专业。

而且她和明德的导师说起自己想法的时候,其实导师也很鼓励孩子去追求自己热爱的东西。

导师觉得只有热爱,才会有激情和动力,才能保持长时间的积极性和学习动力。

10年级的时候,她申请夏校和Pioneer,申请了伯克利和斯坦福两个学校,主要也是环境这个方向。

我发现孩子的想法非常贴合实际,并不像同年龄段的孩子,很多决定会停留下假大空的想象层面,当时我就觉得她已经有了自己的理想和方向。

后来陪她一步步定校,选择课程,包括申请科研等,还获得了很多的成果。

发现孩子已经有自己的主见和热爱的时候,我说实话会很惊讶,当然更多的是惊喜,就觉得小G好像忽然间一下就长大了。

我当时就跟孩子她爸说,真的可以放手让她自己去走了。

我们也不再去强迫孩子、或期望孩子去学什么专业、选什么学校,后期我们也是百分比地配合老师按部就班地去做,跟着老师的规划和目标去走,在情绪上给足孩子支持,给她充分的信任。

4、我们知道小G的SAT只有1370,后来决定放弃SAT的过程是怎样的?

在小G11年级的时候,要考标化、考托福,然后标化一直没考好,考SAT她的压力也很重。

因为口罩原因,其实很多学校都不要求SAT标化成绩了。

加上小G当时考SAT成绩就一直不大理想,她这个孩子就是不想学的东西,越逼她,她反而越学不好。

像小G的托福考了多次,一直都是那样的成绩。

学SAT也是这样的情况,当时考了很多次都是1370。孩子就觉得与其花这个时间,不如把时间用到科研论文方面去。

后来我们就和明德导师商量,最后一致觉得不要死磕这个SAT,也算是决定放弃标化,把重心放到科研项目上,而且她的托福也到了申请学校的标准。

然后小G就主要发力做科研了,虽然当时我们等于是在五边形和六边形战士上“缺了一个角”,但也是把时间和精力放到自己的长板上,后来也意识到这是更明智的,有舍才有得。

后来小G还去参加了学校的一些项目。

比如当时她还要做一些实习项目,还要找一个跟环境相关的科研项目。

明德导师就给她一些建议和指导,让她有了一个方向。

她找到了清华实验室的老师,写了一封申请信,明德的导师给了很多的指导和帮助。

这个过程我们做家长的一点没插手,没想到真的成功进入了那个老师的团队,我和她爸爸真是对孩子“刮目相看”。

那段时间,孩子在实验室天天都在学习。

有时候甚至做到凌晨两三点,做数据整合、查资料,整个过程我们光看着都非常辛苦,但是她却乐此不疲、沉浸在其中。

不管她学到多晚,多累,小G全程没有讲过一句累,全心都扑在上面。

后来我也明白了,孩子一个人在美高独立的生活,让她真正变得独立自主了。

我看到了孩子身上的能力,也更加深刻地意识到,那段日子带给孩子的收获,真的是很多同年龄段的孩子很难达到的,我心里也特别欣慰。

5、孩子选校的心路历程是怎样的?

选校的时候,我们就非常建议她选择杜克,一开始是因为知道杜克的生物和医学都非常的靠前。

后来明德老师去参加了美本大学的招生峰会,从杜克招生官那获取了一些信息,得知杜克是当时全世界第一个完成碳中和的大学。

所以杜克环境研究专业这块的发展是非常符合孩子期望的,最后我们就支持孩子全力以赴去冲这个学校。

6、您觉得作为家长,需要成为美本申请的专家吗?

对于与机构相互合作,您有什么自己的经验和想法吗?

我觉得家长是一定要退到这条“战线”后头的。

比如我们和明德导师一起沟通,帮助孩子,我们就是因为看重了这个机构一些过人之处,所以才选了明德的导师,后面长达三年的整个规划过程,我们都是百分百地相信明德。

而且其实这里的导师顾问都是非常有经验的,他们自己留过学,像明德的CC老师就是USC毕业的,她带过很多的学生,经验很丰富。

还有就是,我觉得做家长的不要在里面添乱。我在明德的群里,从来也没有说去说过一句废话,我不了解的东西,毕竟是没有导师们专业的。

所以我们做家长的,最关键的是要和顾问打好配合,在里面做好调停者,做好沟通,信息同步就好了。

而且,如果说作为家长,我们本身不能助推孩子,那我们更不能去扯老师和孩子的后腿。

假如你说我是斯坦福毕业的,那我孩子要申请斯坦福,我本身具备的经历和经验,是可以帮到孩子的,但是我并不是。

所以我们在这件事上,就处在不同的层级,这其中的价值观、世界观等各方面都是不一样的。

而明德的很多老师都走过这段申请和留学的道路,他们见到的、积累的学识,都是能够帮孩子提前预见很多,他们是能走在共同的轨道上,那我们我们看到他们是在朝前走,这就够了!

当然,要是我看到自己的孩子不配合老师去做努力,不使出自己的那股劲,这种时候我才应该站出来,作为家长去给孩子做一些思想上的纠正,或者是其他一些我做家长所能做好的事情。

比如当时孩子在11年级的时候,孩子的GPA一直就保持在B+,整个班没有一个人拿到A。

当时CC老师跟我说小G的这个GPA还得保持往上走,然后导师就建议我从家长的角度给学校写信,跟学校做进一步的沟通,了解一下是不是这个分数打分太严格或者其他的什么原因。

这件事说明,导师们能从自己的经验上给出一些好的建议,但如果导师没跟我说,我也不会意识到做这些事,那其实在美国,学习成绩这些方面,是可以通过老师家长双方的交流沟通做进一步的调整和优化的。

你看我是一个在申请留学这方面完全小白的家长,我自己也没有走过这条路,所以什么都不懂,就算听了很多讲座,也不一定就能适用在自己孩子身上,所以我们要做好父母的角色,就是配合好导师,给孩子足够的支持。

孩子从8年级到11年级这三四年来,明德也是一路看着她成长过来,陪伴她经历了很多:

看到她找到自己热爱的方向,也在过程中帮助她,引导着她去做出更多的尝试,打开了很多视野。

明德导师也总能在孩子选择的岔路上把孩子拉回正轨,也从不泯灭孩子的热爱,更多的是鼓励和扶持,帮助她实现理想,做她最好的人生导师。

很多家长说美本的录取是一门玄学,我自己就是参与其中的过来人,我觉得所谓玄学,是没有认识到如何将孩子的特质跟经历最大化地和申请学校特质相匹配。

这里还是要再提一嘴,确实是多亏明德立人的老师亲自参加全美大学招生峰会,让小G也清楚了自己跟梦校的调性。

最后一阶段也是卯足劲,做了最充分的准备,尽量把不可控的因素降到了最低,其实这么看,这种玄学也就不玄了。

总而言之,还是要把专业的事情交给专业的团队和老师,做一个不指手画脚、不添乱的父母。

只要我的孩子不是那种躺平的状态,只要她跟着老师的规划走,且一直走在正轨中前进,我们就有充分的理由信任老师。

而且,与谁同行和选择好目的地,是同等重要的事情。

明德立人给我们最大的帮助就是“信息价值”,择校问题、长时间的规划设计。选择明德立人,也是后面让我们笃定拿下梦校的关键。

7、女儿一路走来,您自己和女儿都有怎样的变化?

变化肯定是很多的。

你看小G初入美高时,对待语言、文化差异时的融合度,对于一个15岁的孩子在异国他乡的孤独承受力,口罩期间不能回国的那种焦灼感,这些是我们家长无法想象的。

但美国当地的老师教育方式其实都是一种鼓励教育,孩子们也都是很自信的样子,慢慢的我的孩子在那个环境中也变得越来越自信。

自己越自信,你的机会就会越多,老师也会把资源和机会倾斜给到她,只要一个人够胆大够自信,就会获得他人的信任。

当然,小G能够脱颖而出的关键,也是她专注于自己的热爱。

有一句话说的非常好——“热爱可抵岁月漫长”,比如起初我们是想让她学生物相关及医学领域,这其实是一个误区。

我们作为家长,总是把自己定义为过来人,一味地用自己的阅历和经验,时刻给孩子耳提面命,希望孩子的成长路上少走一些弯路,或希望他们能“避坑”。我们认为好的专业,也并不是孩子喜欢的。

后来我也发现,成长是一件非常私人的事情。

虽然我们做父母的没有陪伴在孩子身边,但能跟在孩子背后默默支持她,看到孩子找到自己感兴趣的事情,不是一味去干涉和反对,不去打断她自己的成长道路。

我觉得,不强迫孩子做一些不愿意做的事情,就是对孩子最大的爱和尊重。

既然当初我们决定要把孩子送出国,那就要给她充分的支持和信任,让她去寻找自我,寻找她自己向往的东西,而是用一根线一直拴着她。

而且,一个17、18岁青春期的孩子,他们是非常需要那种独立、自我的成长空间,而且他们也很需要被家长和老师认同,这种认同感能增加他们对自我更自信的认知。

本质上,一个心智健全的人,都不会很听从外在的声音,包括来自父母的善意建议,她会本能听从自己内心的声音,这种对外部世界和自己的探寻,需要一个必不可少的媒介——

就是亲身经历和体验,来自真实体验后的判断,才更精准真切。找到自己的热爱,然后挑战自己,把它提到最高水平。

给孩子做申请的时候,也不要有执念,要有一种“渡劫”的心态去看待,从过程中得到了历练,在焦虑中学会豁达,对自己多鼓励少否定,稳到最后,一定会去到最适合自己的地方!

大家也知道,随着全球社会发展的速度加快,纯粹以知识积累为目的的教育方式,其实已经没有办法满足我们现在和未来社会的需要。

在美高这四年,也让孩子明白学什么并没有那么重要,重要的是你有什么样的意志力,什么样的视野和高度,和什么样的胸怀,这些才是人生最宝贵的经历。

孩子们在异国他乡的成长努力艰辛挫折,是我们看不见的,我们只看到了结果。对于她来说,顺境或逆境,都是境遇罢了,一切因时间和地点发生变化。

我相信一个人的能力有大小,名利全因时局而动,我们能掌握的,只有自己的一颗初心和一份永远在路上的坚定和勇气。

长大了的孩子应该开始知道世界的本质不是种瓜得瓜,小鱼并不只吃鱼,兔子也不是只喜欢胡萝卜。你付出什么样的努力,一定有你应得的收获,努力的孩子都会先后成才。

这几年,虽然是看着小G一路下来在成长,但我们作为父母也在一起成长。

写在结尾

常言道:父母之爱子,则为之计深远。杜克妈妈最后还跟小藤说:

“我们家孩子的英文名叫ivy,在她很小的时候,我们给她起的这个名字,也是给孩子最好的祝愿,希望她的未来能去到常青藤那样的学校去塑造自己,算是一个小小的目标。”

我们可以看到小G妈妈是一个很懂得划定自己和孩子之间边界感的父母。

她精通教育之道的关键就在于:

她完全清醒地自知作为父母该站的位置。

还有孩子真正需要的是什么。

而且她能真正做到对孩子、导师十分的尊重、百分的理解、以及千分的配合。

她非常懂得如何扮演好自己的身份角色!

当下,还有很多的学生、家长都对美本申请之路感到焦虑,有的人甚至在瞎着急,做一些无用功,或许与小G妈妈的这些对话给大家带来一颗“定心丸”。

我们知道,小G的申请之路是无法复制的,但是小G妈妈的教育思路,或许值得我们去思考和借鉴一二!对待申请之路,一步步来,才是最快最有效的!

我们也从小G和她父母的身上深刻地体会到:

健康的亲子关系,可以让孩子感受到爱,在爱里拥有安全感,不以爱的名义控制和绑架,适度的放手,把鸡娃换成陪伴,和孩子一起学习成长,才会让孩子真正走出去,飞的尽可能地高远……

*最后,分享小G妈妈这份充满爱的头像~

如果大家想进一步咨询&了解美本申请相关问题!

可以 ~