top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

2025诺贝尔奖已发布,除了经济学奖之外,其他奖项都已揭晓!

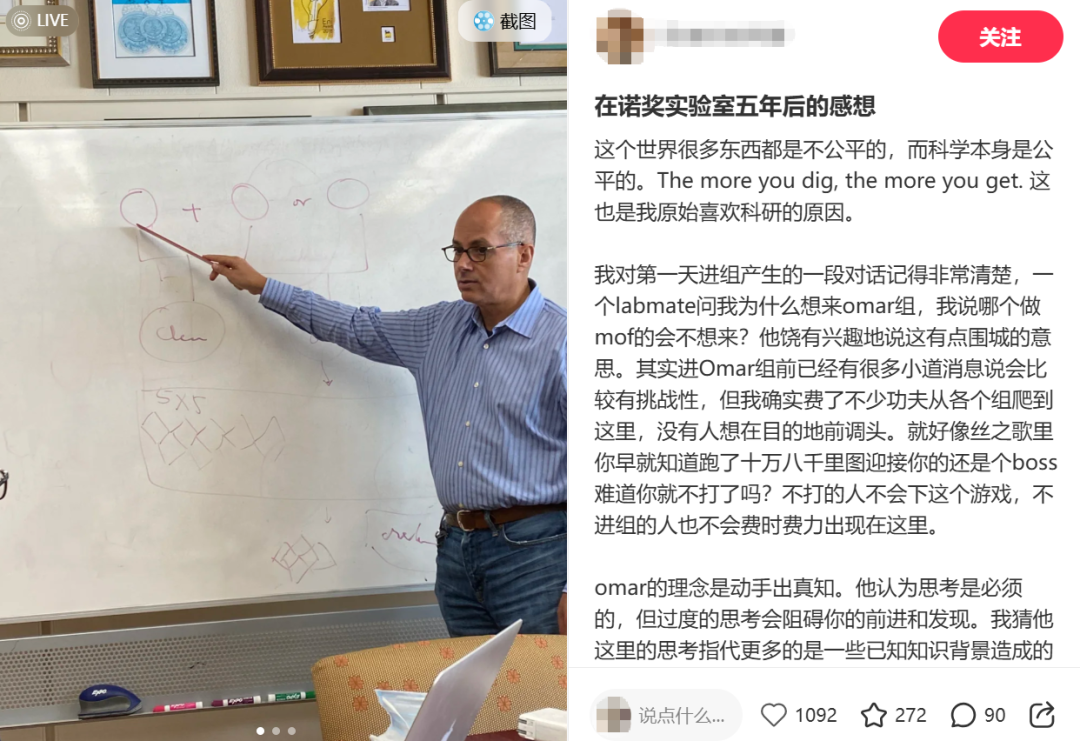

当化学奖公布后,小红书上的一篇帖子火速“引爆”留学圈:

——我的导师终于拿诺奖了!!

图源小红书 | 作者薛定谔的可爱(侵权删除)

是的,她的导师是获得诺贝尔化学奖之一的美国科学家Omar M. Yaghi(奥马尔·M·亚吉),来自加州大学伯克利分校。

网友热议:“你的前途亮得让人睁不开眼了“

当然,人人都是望导师成龙,所以最能共情还是这条留言:

确实,要是成为诺奖得主的学生,往小了说,在“水论文” 时腰杆能挺得更直;往大了讲,未来学术和就业时“一片光明”,找工作时HR 看你的眼神都自带柔光。

玩笑归玩笑,奥马尔・M・亚吉的学生们早就用实际成果证明,“诺奖导师” 的价值从不是简单的 “简历装饰”,更像是一个残酷的天才筛子,只有真正兼具创造力与拼劲的人才能留下。

今天小德从诺奖得主的背景出发,带你了解他们背后的故事。

——他们对于科研的坚持不懈,对于人生挫折的不放弃不努力,值得我们每一位留学生学习。

⭕️现在正是26Fall申请季!如果想了解更多美国研究生申请资讯or需要协助,或者对选校、文书、留学规划有疑问,欢迎咨询小助手~

01

诺贝尔化学奖

授予MOF材料研究者

崇尚“无用之用”?

化学是阿尔弗雷德·诺贝尔自己工作中用到最多的科学(他是硝化甘油炸药的发明人)。

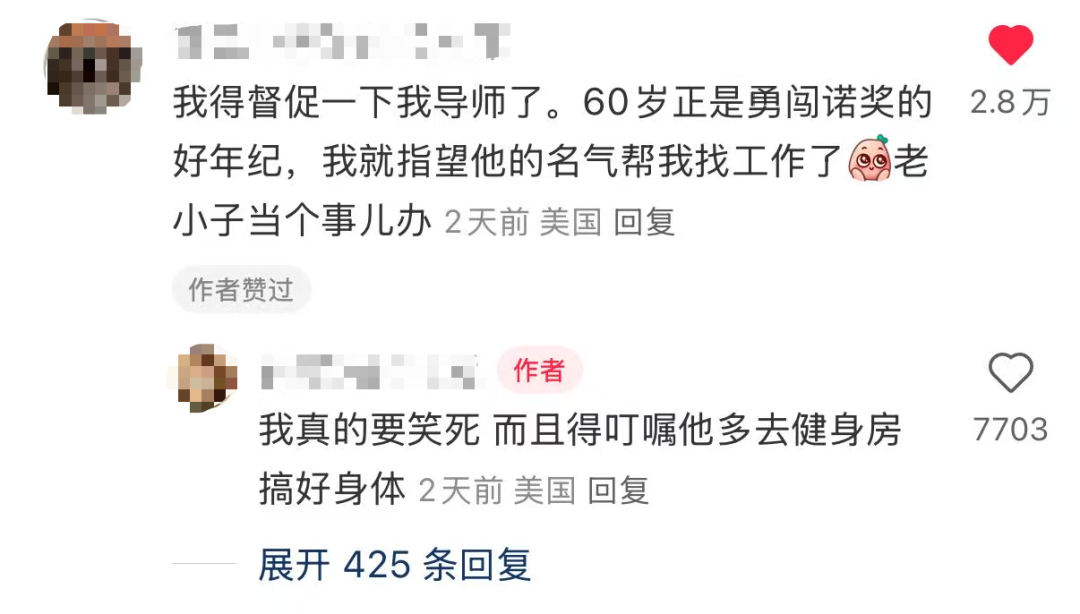

2025年三位诺贝尔化学学奖获得者:

日本京都大学教授-北川进(Susumu Kitagawa);澳大利亚墨尔本大学教授理-查德·罗布森(Richard Robson);美国加州大学伯克利分校-奥马尔·亚吉(Omar M. Yaghi);

以表彰他们在金属有机骨架开发领域的研究贡献,获奖奖金为1100万瑞典克朗(约合人民币831万元)。

获奖成果:他们创造全新分子结构来造福人类;

北川进、理查德·罗布森和奥马尔·亚吉因开发出一种全新的分子构建方法而荣获2025年诺贝尔化学奖,其创造的金属有机框架(metal-organic frameworks,MOF)结构包含巨大的空腔使得分子得以在其中进出。

颁奖委员会主席将这种金属有机框架(MOFs),比作《哈利・波特》系列中赫敏随身携带的那只看似无底的魔法手提包,意思是这些容器从外观上看小巧玲珑,内部却能容纳数量惊人的物品。

目前研究人员已利用该结构从沙漠空气中收集水分、提取水中的污染物、捕获二氧化碳,以及储存氢气。

图源 | http://us.news.com

“无用之用,方为大用”

北川进一直奉行一个研究信念:发现“无用之用”。早年他受到日本诺贝尔物理学奖得主汤川秀树的影响,后者引用中国古代哲学家庄子的话:“无用之用,方为大用。”

回溯他的研究历程,北川教授说起:1997年,他在美国一场学术会议上首次发布关于金属有机框架(MOF)的研究成果时,便遭遇了质疑,认为他的研究是“无用”,甚至多次被科研基金拒绝。

那时他生活窘迫,面对质疑和不确定性,却从未动摇他对这项研究科学价值的判断,他始终在心底坚定地告诉自己:“无论最终结果如何,都要把这条研究之路走到底。”

正是这份对 “无用之用” 的执着坚守,以及面对困境时的韧劲,最终推动他完成了这一在材料化学史上具有里程碑意义的重大发现。

理查德·罗布森出生于1937年,先后于1959年、1962年在牛津大学获得学士、博士学位,博士后阶段的研究则分别在加州理工学院和斯坦福大学进行。自1966年至今,罗布森一直在墨尔本大学化学系工作。

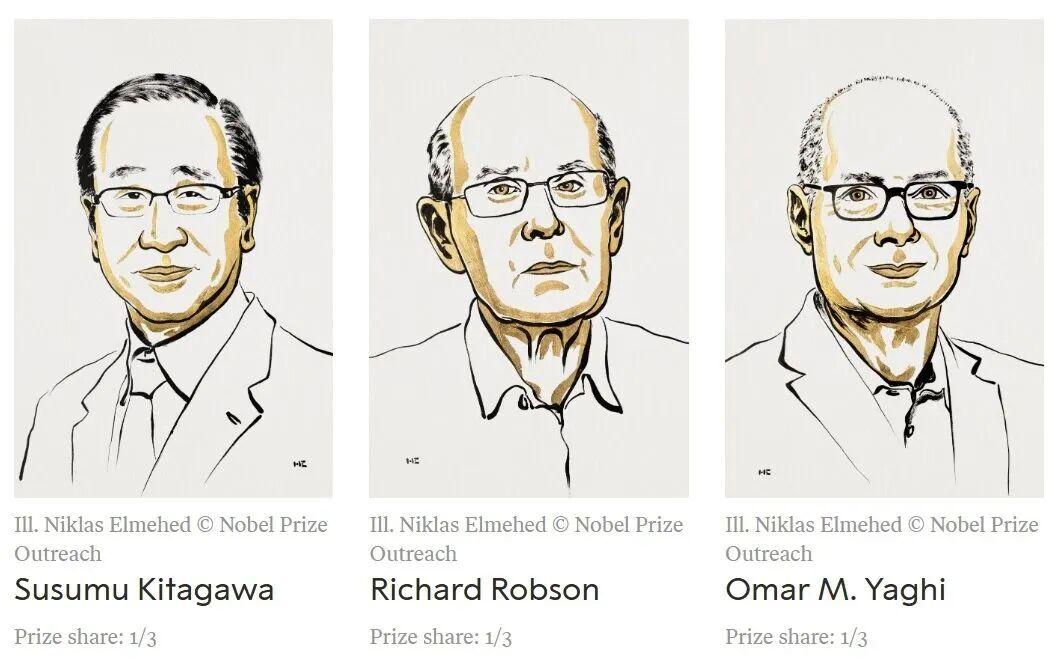

从难民营走出来的传奇化学家

奥马尔·亚吉则出生在约旦首都安曼的巴勒斯坦难民聚居区。他和他的众多兄弟在没有电,没有水的环境下长大,对水资源匮乏的切身体验为他之后的研究埋下了一颗种子。

在父亲的鼓励之下,亚吉来到了美国并深造,凭借惊人的毅力,他用5年时间完成了别人需要7年的学业,20岁便顺利拿下纽约州立大学学士学位,为自己争取到了通往化学世界的入场券。

奥马尔·亚吉 图源网络

1985年,亚吉考入伊利诺伊大学厄巴纳分校攻读博士学位,第一次接触到“多孔材料”;1990年,亚吉进入哈佛大学从事博士后研究。

1995年,亚吉的研究进入关键转折,他在《化学评论》上发表论文,首次提出“金属有机框架(MOF)”这一概念,并系统性地阐述了理论。

95%的同行都保持怀疑态度,但亚吉始终坚信自己方向正确,并由此总结出著名的“5%规则”:

“当95%的人怀疑你时,仍然有5%的人坚定地认可你所做的事情的价值。这些人,才是你值得关注的。你要认真对待批评,但最终,你应该相信自己的直觉——而其他的,就随风去吧。”

这份清醒与坚持,成为他穿越学术迷雾的指南针。

2005年,亚吉的研究取得里程碑式突破——合成出稳定性极强的MOF-5材料。趁热打铁,亚吉团队研发出一系列MOF材料,其中就包括能从空气中捕获水分的MOF-303。

他在加利福尼亚的沙漠里进行研究,每公斤MOF-303每天能产出0.7升水;即便在相对湿度仅7%的极端干旱天气,仍能稳定产生0.2升水,让沙漠变为绿洲成为了可能。

正是因为他的坚持和执着,让他不停地渡过难关并获得荣誉:

直到2025年10月8日,获得诺奖的喜讯传来。从约旦的难民营到瑞典诺奖的殿堂,亚吉的故事,让人们看到了科学创造出的无限可能。

同时,亚吉也是开头小红书博主的导师,目前已于加州大学伯克利分校(UCB)毕业,博主也分享了在诺奖项目组的就读经验:

图源小红书 | 作者薛定谔的可爱(侵权删除)

02

诺贝尔物理学奖

让量子现象“肉眼可见”?

UCB霸榜!公立第一!

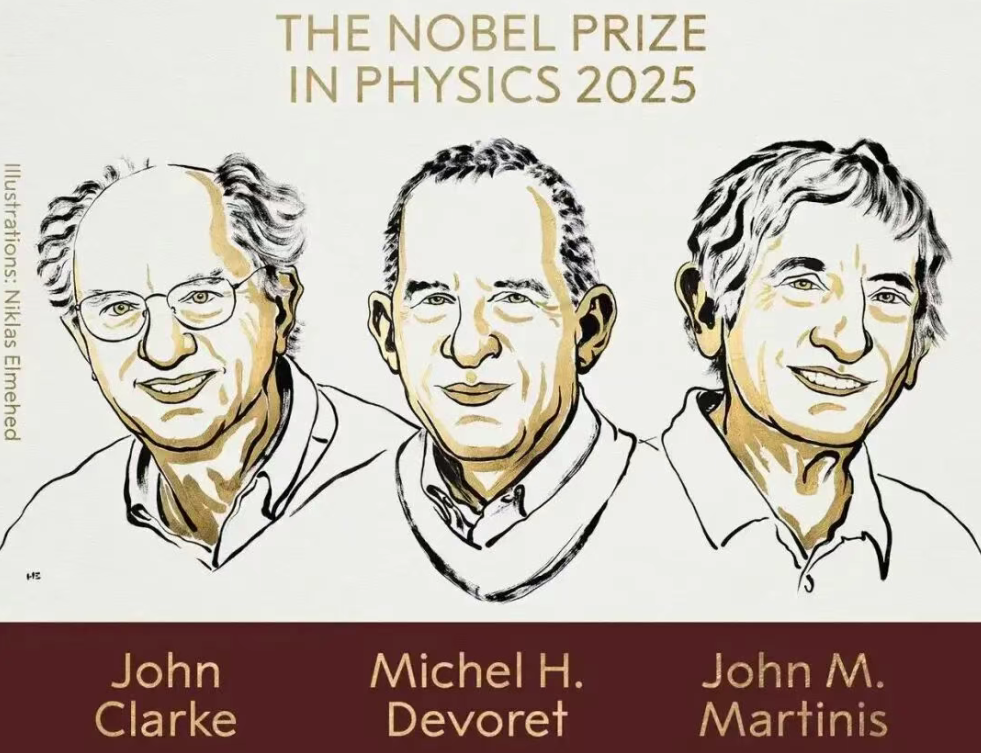

10月7日,2025年诺贝尔物理学奖揭晓获奖名单。

2025年诺贝尔物理学奖获得者:

美国加州大学伯克利分校教授-约翰·克拉克(John Clarke);美国耶鲁大学和加州大学圣塔芭芭拉分校教授-米歇尔·德沃雷(Michel H. Devoret);加州大学圣塔芭芭拉分校教授-约翰·马丁尼斯(John M. Martinis);

表彰他们在电路中实现宏观量子力学隧穿效应和能量量子化方面的研究贡献,奖金为1100万瑞典克朗。

这三位科学家的伟大之处,就是在一个用超导材料做的、肉眼可见的电路里,抓住了两种原本只在微观世界里才存在的“幽灵般”的现象。

第一个即为“量子隧穿”,首次在实验中清晰地看到,一个由数十亿原子组成的、手掌大小的电路,就像一个微观粒子那样,整体实现了“穿墙术”。它的状态改变,不是“翻越”能量障碍,而是直接“隧道穿越”过去的。

第二个是能量是一份一份的“小包装”,获奖者们通过精巧的实验证实,他们制造的整个宏观电路,在吸收和释放能量时,必须遵循“打包”的规则,只能以特定大小的“能量包”为单位进行。

这些研究为之后量子计算机、量子传感器、量子密码研究打下了坚实的基础。

均来自UC系!第一公立UCB太强!

三位诺奖得主有一个很明显的共通点:均来自加州大学。如果再仔细捋一下他们的关系,会发现今年物理学的三位得主——约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷、约翰·马蒂尼斯,其实是一条科研传承链上的三代人。

约翰是导师,德沃雷是博士后、马蒂尼斯是博士。

60年前,约翰在伯克利做实验,捕捉到了电子“穿墙而过”的瞬间,证明了即使在宏观电路中,也能观测到量子的力学效应,为之后的超导电子比特奠定了基础。而当时在实验室工作的两位年轻人——德沃雷和马蒂尼斯都继续了他的研究。

德沃雷在UCB参与实验,之后在法国原子能委员会和也耶鲁大学完善了超导量子电路的测量体系,并提出“量子放大器”概念。2024年,他受邀加入加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB),继续推动量子计算硬件发展。

而马蒂尼斯则是传统的“UC”人,伯克利读博、在UCSB执教,带领团队制造出全球首台实现“量子优越性”的处理器——让量子计算机第一次超越传统超级计算机。

截至2025年,加州大学系统共有139位诺贝尔奖得主,其中伯克利一校就诞生了110位,稳居全球公立大学第一!其中物理学奖34名,在全美高校中更是名列前茅!

而加州系统大学崇尚自由探索的氛围,允许学生早早进入实验室,很多本科生都有机会发布论文;注重跨学科培养,鼓励师生打破学科壁垒(材料与生物研发靶向药载体、电子工程与物理学攻克量子芯片)。

而这种 “深耕基础、跨界创新” 的特质,恰恰与诺贝尔奖评选所看重的原创性、突破性及长远社会价值高度契合。

单说UCSD,就已诞生过 8 位诺贝尔奖得主(涵盖物理学、化学、生理学或医学等领域)。

✅一手留学资料分享、最新录取案例解读、一对一选校选专业!小助手在等你!

03

诺贝尔生理学或医学奖

为癌症、免疫病奠定新疗法

2025年诺贝尔生理学或医学奖授予

美国系统生物学研究所-玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow);索诺玛生物治疗公司-弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell);

日本大阪大学-坂口志文(Shimon Sakaguchi);

表彰他们在外周免疫耐受机制方面的研究贡献,三位诺奖得主将共享1100万瑞典克朗(约合人民币834万元)的奖金。

三位获奖者的集体工作,识别出了一类特殊的免疫细胞,它们如同体内的“和平维护部队”,主动抑制自身免疫攻击。

这类细胞如今被称为调节性T细胞(Tregs)。他们的研究最终发现了控制这些关键细胞发育和功能的“总开关”基因——Foxp3。

图源 | http://us.news.com

玛丽·E·布伦科生于1961年,于美国华盛顿大学获分子与细胞生物学学士学位,普林斯顿大学获分子生物学硕士和博士学位,现任美国华盛顿州西雅图系统生物学研究所高级项目经理。

又是一位UC系的学子——弗雷德·拉姆斯代尔1960年生,1983年毕业于加州大学圣地亚哥分校(UCSD),获得生物学学士学位;1987年毕业于加州大学洛杉矶分校(UCLA),获得免疫学博士学位。

离开校园多年,拉姆斯德尔依然保留着 UCLA 的精神气质——自由、开放、相信长期投入。他说:“我在 UCLA 学到的最大东西,是不要被定义。”正是这种不被定义的勇气,让他在实验边缘找到了人类免疫的钥匙,也让“加州大学”这个名字,再一次与诺贝尔奖并列在一起。

坂口志文1951年生于日本滋贺县,1976 年获医学博士学位,1983 年获日本京都大学(Kyoto University)博士学位,现任大阪大学教授。

04

诺贝尔文学奖

中文名字叫“好丘”

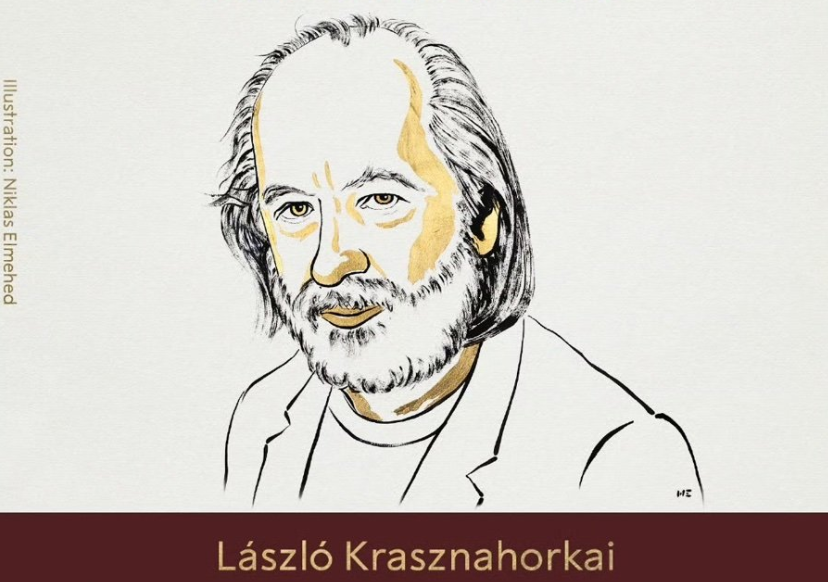

10月9日晚,2025诺贝尔文学奖在斯德哥尔摩揭晓。

71岁的匈牙利作家拉斯洛·克拉斯纳霍尔凯(László Krasznahorkai)获得本年度诺贝尔文学奖。

表彰“其引人入胜且富有远见的作品,在末日般的恐怖中,再次彰显了艺术的力量”,奖金为1100万瑞典克朗。

拉斯洛·克拉斯纳霍尔凯成名作《撒旦探戈》,主要作品有《战争与战争》、《反抗的忧郁》等。

从1991年到访中国后,拉斯洛便“迷”上了中国文化,甚至有了一个中国名字“好丘”,不仅有“美好山丘”的意思,还藏着对孔丘的喜爱。

05

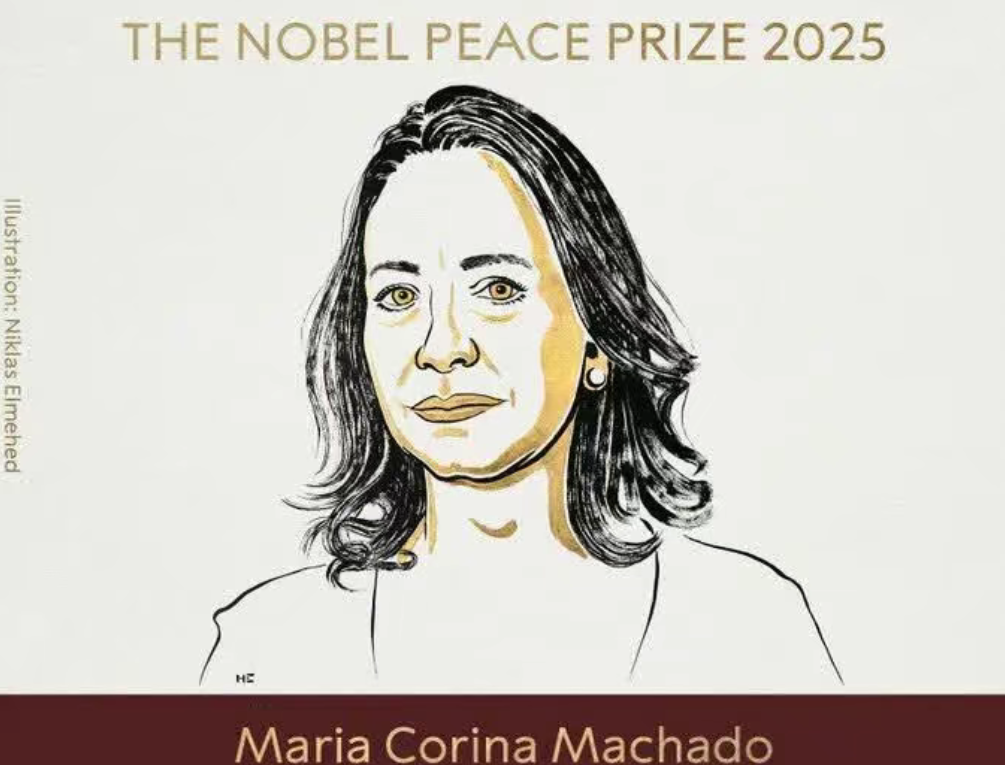

诺贝尔和平奖

在黑暗中守护光明

就在昨天,挪威诺贝尔委员会宣布,将2025年诺贝尔和平奖授予委内瑞拉反对派领袖玛丽亚·科琳娜·马查多(Maria Corina Machado),以表彰她为促进委内瑞拉人民的民主权利所做的不懈努力。

作为委内瑞拉民主运动的领袖,玛丽亚·科里娜·马查多是近代拉丁美洲平民勇气最杰出的典范之一。

在2025年诺贝尔奖得主中,有很大一部分得主就读于美国大学,或者在美国高校任教。

所以前往美国留学的学生,有机会成为诺奖得主的校友,并且很大概率能遇到诺奖得主作为教授或者导师。

现在正是美研26Fall申请季!

如果想了解更多申请资讯或是申请协助,或者对选校、文书、留学规划有疑问的话,可以进一步咨询小助手~