top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

新华社消息,杨振宁先生因病,于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

这位享誉世界的物理学家、诺贝尔奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授永远的离开了我们。

教科书上面就提及的物理巨匠,他的名字被中国人所熟知,但关于他的生平、他的研究、他的贡献,你了解多少?

很多人对他的认知停留在婚姻和年龄层面,也有人说“在国家最困难的时候,邓稼先、钱学森都返回了祖国,为什么他没有?”

一桩桩一件件,将他推至舆论的漩涡...在他82岁那一年,却为了中国的未来,播下了一片充满希望的森林。

下面我们将杨振宁先生的贡献和生平,简单梳理,作为中国人,他值得国人骄傲!

1942年,从西南联合大学物理系毕业。

1944年,获得清华大学研究院硕士学位。

1948年,获得芝加哥大学物理系哲学博士学位。

1957年10月,因“对(弱相互作用中)宇称不守恒定律的研究以及由此导致有关基本粒子方面的许多发现”,与李政道同获诺贝尔物理学奖。

1964年3月,入籍美国。

1965年,当选为美国国家科学院院士。

1966年,任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授、物理研究所所长。

1999年1月,在纽约州立大学石溪分校正式退休。

2015年4月1日,放弃美国国籍。

2017年2月,转为中国科学院院士。

2025年10月18日,在北京逝世,享年103岁。

主要从事统计力学和对称原理、粒子物理研究。1956年,与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒定律,于1957年成为首次获得诺贝尔物理学奖的中国人。

提出的杨-巴克斯特方程开辟了量子可积系统和多体问题研究新方向。曾获得求是终身成就奖、爱因斯坦奖章、中国国际科技合作奖、鲍尔奖、费米奖、感动中国2021年度人物等奖项。

01

中国人,你应该知道杨振宁的伟大

提及杨振宁,最为人熟知的是他的诺贝尔奖,但是“诺奖得主”这个分量十足的头衔,却不足以概括杨老一生的成就。

杨振宁先生的一生,是与物理科学巅峰同行的一生:

若说一个伟大的人的养成,离不开他扎根的土壤与时代的浪潮,那么杨振宁的百年人生,便是这句话最深刻的注脚。

他的伟大,首先源于一片饱经忧患却弦歌不辍的土地。

1922年,杨振宁出生于安徽省合肥县,在他不到一岁时,父亲考取安徽省留学美国公费生,到美国芝加哥大学攻读博士学位,是中国学习代数获得博士学位的第一人。

22年后,杨振宁同样考入父亲的母校——芝加哥大学,攻读物理学博士学位,谈及父亲对杨振宁的影响,他曾写道:每当孤独的时候,我就想这曾是父亲走过的路。

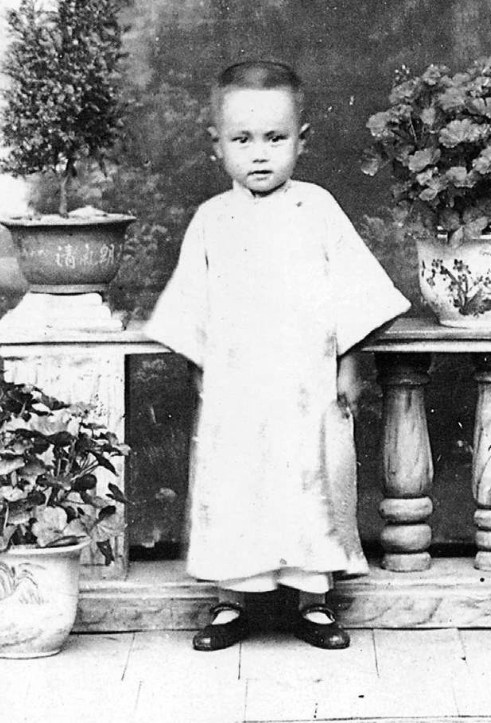

图源网络 | 1926年,杨振宁于合肥留影

杨振宁6岁时,父亲学成归国,先在厦门大学数学系任教授,后于清华大学担任算学系教授,杨振宁在清华园至少度过了八年的时光。

1937年,七七事变后,杨振宁重返合肥又至昆明,入读昆华中学。

任谁也想不到,照片里的这个孩子长大后,会成为影响世界的物理学家。

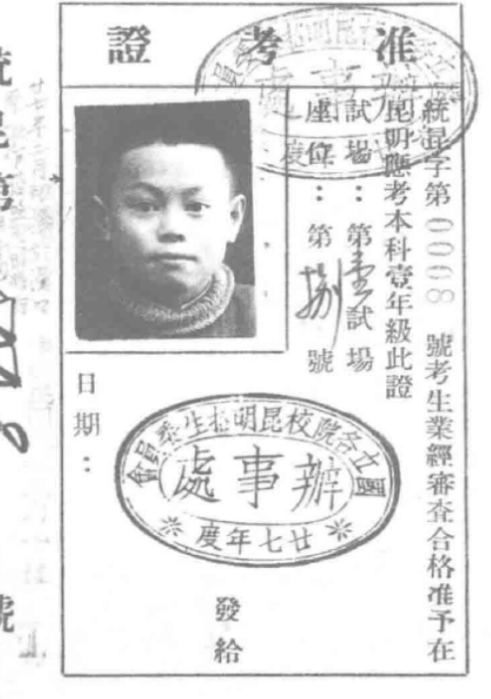

1938年,杨振宁在昆明念完高二,在两万多名考生中以第二名的成绩考进西南联大(开设于20世纪30年代,仅开设8年,共培养出8000多名学生,走出了2位诺奖获得者、8位“两弹一星功勋奖章”获得者、5位国家最高科学技术奖获得者、100多位中国两院院士)。

图源网络 | 1938年,杨振宁报考大学时的准考证

物理学专业适合什么样的学生?

而杨振宁就是这样的学生,出于对物理学的喜爱,他从化学系转至物理学系。

他的伟大,在这片“刚毅坚卓”的土壤中,汲取了最坚韧的养分。

联大的校舍是简陋的,铁皮屋顶,土坯墙,窗外还要躲避敌机的轰炸。然而,精神的富足与学术的自由却在此达到了顶峰。

在这里,他遇到了中国物理学界一代宗师叶企孙、吴有训、赵忠尧,还有他后来的硕士导师——“世界上第一个发现反物质”的实验物理学家王淦昌。

在西南联大的学习,为杨振宁的物理学学习打下了坚实的基础。

图源网络 | 西南联大校舍,教室全为铁皮屋顶土坯墙

1945年,揣着“庚子赔款”奖学金,杨振宁踏上了赴美留学的旅程,追寻他学术上的偶像——恩里科·费米(1938年诺贝尔物理学奖得主)。那一年,他只有23岁。

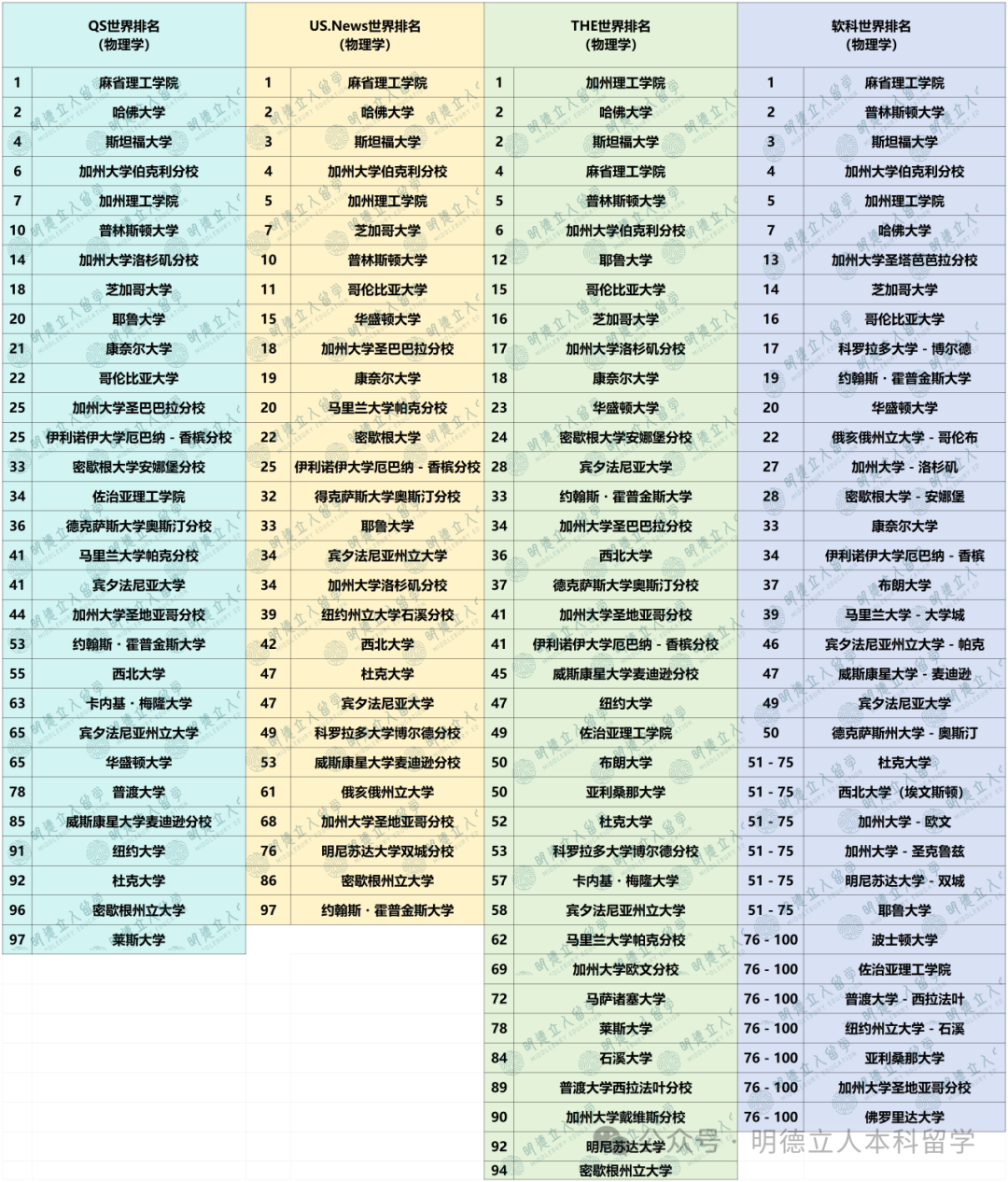

当时芝加哥大学正是“原子时代”的摇篮,聚集了全世界最顶尖的物理学家,时至今日,芝加哥大学的物理学也是“榜上有名”——全球物理学排名均位于前20行列!

图源明德立人 | 全球物理学排名

杨振宁加入芝加哥大学后,迅速成为物理系同代研究生中的佼佼者,也遇到了改变他人生轨迹的导师——爱德华·泰勒(氢弹之父)。

1948年6月,杨振宁在芝加哥大学顺利通过了博士论文答辩,获得了物理学哲学博士学位。

之后,杨振宁在费米和泰勒的推荐下,去往普林斯顿高等研究所做博士后,还与仰慕已久的爱因斯坦成为了同事。

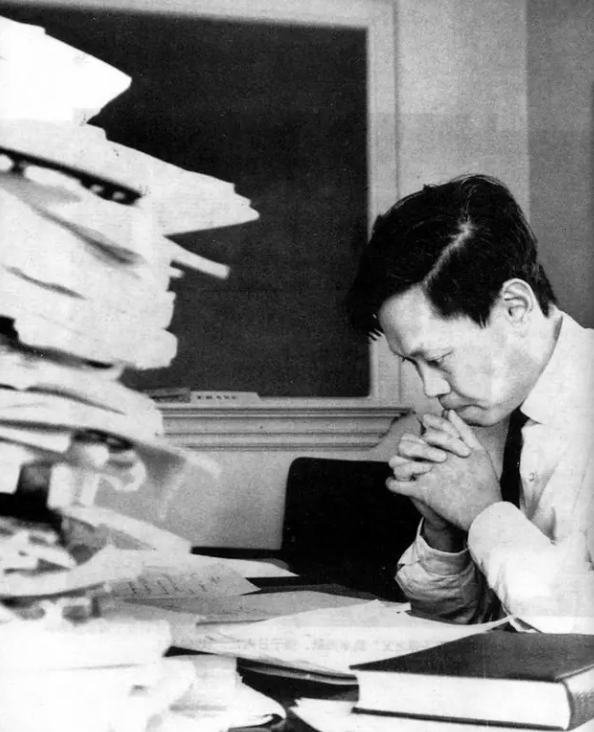

图源网络 | 杨振宁在普林斯顿办公室中

此后,杨振宁在理论物理学的高速路上,不断探索、不断突破,并于1957年荣获诺贝尔物理学奖授,那一年,他35岁。

他与李政道先生共同提出“弱相互作用中宇称不守恒”原理,颠覆了物理学界奉为金科玉律的基础概念,震撼了整个科学界;

次年,他们便共同荣获诺贝尔物理学奖,成为最早获得诺贝尔奖的华人科学家,从提出理论到获奖,速度之快,世所罕见;

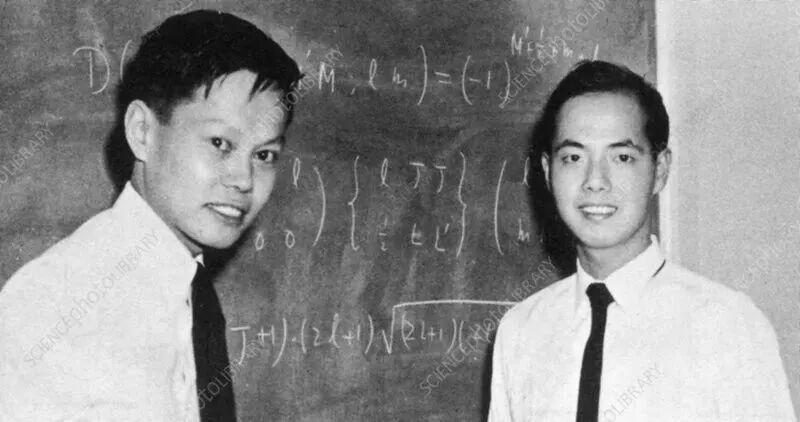

图源网络 | 杨振宁(左)、李政道(右)

但这远非他学术成就的全部。

他与米尔斯合作提出的杨-米尔斯理论,是奠定整个粒子物理标准模型的基石,其重要性被认为更在让他获得诺奖的成果之上,无数后来的诺贝尔奖成果都立足于这块基石之上;

2012年,清华大学送给杨振宁一个黑水晶立方体,上面镌刻了他13项诺奖级成果,遍及统计力学、凝聚态物理、粒子物理、场论四大物学领域。其学术生命力的持久与深邃,在科学史上也极为罕见。

正是基于这些研究成功,他“间接”带动了一批人得奖:超过50个诺贝尔奖研究建立在杨-米尔斯理论之上,至少6个菲尔兹奖研究与杨振宁的方程相关。

可以说,没有杨振宁的研究基石,往后的那些诺奖获得者们,甚至找不到一个研究的方向。

02

荣耀伴随着争议

杨振宁也不例外

可能很多人会问一个问题:

“在中国最困难最需要科技人才的时候,钱学森、邓稼先等人都回国了,他为什么不回来,还加入了美国国籍?”

首先,在美留学期间爆发了朝鲜战争,美国总统杜鲁门下令,禁止在美获得博士学位的人回中国。

在中国政府的帮助下,钱学森、邓稼先等科学家先回国,而杨振宁没有回国的原因则是因为研究领域不同。

钱学森、邓稼先所从事的是涉及国家最核心机密的国防科研,他们的归来,意味着能将最前沿的技术和知识直接应用于“两弹一星”的工程实践。

而杨振宁所深耕的理论物理,尤其是基本粒子理论,在当时的中国缺乏相应的实验设备与研究环境,不但用处不大,还会影响杨老的研究。

钱老也是如此回答:“是国家要他留在国外,他在国外的作用远比国内大。”

事实也的确如此。在那些隔绝的年代里,杨振宁成了一座连接中国与世界科学界的独木桥,身在异国的杨振宁也一直心系祖国。

图源网络 | 2002年杨振宁(右四)与出席清华大学举办的前沿科学国际研讨会的学者合影

也正如“两弹元勋”邓稼先对他的评价:“杨振宁是在另外一个战场,为国效力。”

他最终的归来,不是简单的“落叶归根”,而是一次深思熟虑的、完整的“知识迁徙”。

1999年,杨振宁获清华大学教授聘书;2003年,81岁的他全职回国效力,将人生的最后二十余年毫无保留地献给了这里。

他不仅亲自为本科生讲授基础物理,更重要的是,他以其无与伦比的学术视野、人脉资源和崇高声望:

主持创办清华大学高等研究中心,立志将其打造成“中国的普林斯顿”;

亲自出面,为清华延揽了世界顶尖的计算机学家姚期智(2005年创立‘清华姚班’,为中国计算机发展打下坚实的基础)等一大批杰出人才;

倾力推动中国重大科研项目的立项与建设。

2021年5月,将珍藏的2000余件图书、文章手稿、影像资料和艺术品捐赠给清华大学,设立“杨振宁资料室”。

不仅仅是简单的回国,他带来的,是整个学术的“生态系统”,他用自己的晚年,为中国的未来,播下了一片充满希望的森林。

2015年,杨振宁放弃美国国籍,从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。

所以,当我们再次追问“他为什么当时没有回来”,答案已经明了:

他选择了一条更艰难、更需要远见,也更具争议的报国之路,这条路,跨越了60年,从青年到暮年,从未偏离。

“我的一生可以算作一个圆,从一个地方开始,走了很远的地方,现在又回来了。”

杨振宁先生千古!

现在正是美研26Fall申请季!

如果想了解更多申请资讯或是申请协助,或者对选校、文书、留学规划有疑问的话,可以进一步咨询小助手~