top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

*本篇文章首发于2022年05月19日,最近有家长提出关于DIY的问题,小藤特地找出这篇文章供大家参考。

美本申请最近两年难度骤增已是不争的事实。

一方面是随着跨学科教育的兴起,美国大学对学生的要求更高;另一方面是国际生申请人数众多,竞争激烈,尤其是中国学生。

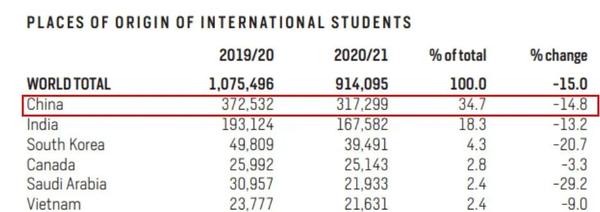

根据《2021美国门户开放报告》,中国连续12年成为最大国际生源国。

所以,为了申请到名校,美本申请在大陆也逐渐变成了一场军备赛,人无我有,人有我精。

所有留学家庭都使出浑身解数,利用资源、套磁、发论文。

看到身边的同学家长找机构,心里就会觉得不去机构,自己DIY很没有安全感很不保险,加无数的留学群,甚至今年很多Top10的学生还是双机构模式。

明明是为了跳出应试教育的圈子,却活生生把美本申请卷成了“加强版高考”。

放眼十年前的美本申请,很多学生都是自己DIY申请的,有过留学经历的家长对此应该也很熟悉,但是现在美本申请还能DIY吗?DIY申请到Top10顶尖学校的概率有多大?

我们先来看一组今年Top10的申请数据。

从数据中,我们一眼就能看出来,DIY 申请到Top10的学生是极少的一部分。

在可寻找到的数据里明确是DIY申请的只有两个学生,找机构的学生占大多数。

而其中未标注机构的大多数学生,也是由于学校要求学生不能找机构,为了保护学生隐私,没有写出机构。

DIY申请录取Top10几率到底有多大?

我们不能给出明确的数字,但可以确定的是,DIY申请录取到Top10,在国际生整体录取率只有个位数的申请中,可以说是在创造奇迹,0.0001%的奇迹概率。

但是,这也不是说奇迹不可能发生,今年一位DIY申请到MIT的Profile是这样的:

某一线城市普高

GPA 3.82/4.0 年级排名 top 10%

无标化 无托福 无AP

Duolingo -> 130

竞赛、活动没有透露。

这位学生是从高二下,也就是2021年三月之后才开始准备申请美国的,在决定申请美国之前,SAT&AP一概不知。

Profile这么简单,我们怎么也想不到TA会录到MIT。

这样的学生录取,不仅是背景、路径不可借鉴,拿着这个Profile,可能多数留学家庭连申MIT的勇气也不会有。

既然这位学子的情况特殊,无普适性,那其他最开始想要选择DIY的都是什么样的留学家庭呢?

第一种类型的留学家庭,也是我们大多数留学家庭的写照,非富非贵只是中产家庭,每一笔钱都要精打细算。

而且,这些家庭中的很多家长自己有留学经验,或者精通英语,觉得帮助孩子申请肯定没问题。

不就是选校、写文书、递交材料、填写网申吗?美本留学已经很贵了,动辄几百万,如果能省一二十万,何乐而不为。

明德2021美本申请季也有这样一位家长,可在申请结束后,她在复盘中这样写道:

我们开始时对目标学校的排名没有特别的要求,和孩子商量后,决定DIY,我也买了相关的书籍进行研究和自学。

但孩子进入高二后,我开始“心虚”起来,担心自己万一在哪些环节“掉链子”,对孩子造成的影响就太大了。

现在的美本申请无论是什么梯次的学校,都存在风险。

对半录、地域控、“抽签”式录取、本转变难,这些录取趋势,没深入挖掘申请几年断然是看不到的。

而且还会很容易受到别人的误导,觉得这个学校好录当作ED校,或者觉得那个学校排名40开外可以做保底校,往往会错失最匹配的学校。

还有很多留学家庭认为DIY肯定是省钱的,但考试、语培、外教润色一起算下来,不一定哪个多。

第二种DIY申请的就是国际学校&美高的学生。

一方面处在国际学校和美高,本身在开放式教育下自驱力得到了很好的锻炼,学校有申请的氛围,又有学长学姐和counselor的帮助。

另一方面,这些学生会被“连申请都做不了,还怎么出国留学”的这样的言论所绑架,被灌输“寻找帮助就是没有能力”的偏颇思想,觉得申请没有自己完全靠自己做心里一直不舒服。

但是,国际学校和美高的学生平时的课业压力有多大,就不用小藤赘述了。

在这么高压的环境下,还要再去花时间和精力搞清楚大学申请,这可不是说说而已,有的学生在机构帮助下,文书还是会拖,在申请季都差不多是DDL前才定稿。

DIY申请也并不是我们所看到的那样简单,可能身边有DIY进了顶尖学校的,就觉得自己DIY也可以,有DIY成功的,就会有失败的。

当然,机构也不是万无一失,只是对于大多数留学家庭来说,DIY和找机构二者相较之下,机构更熟悉规则,那——

在回答这个问题之前,小藤想先请各位家长思考一下,什么样的人会申 Top10?

毫无疑问,首先一定是GPA标化实力非常强的,按照最近两年录取的标化情况来看,GPA达到3.9+,托福110+。

就这一点对很多学生来说,就已经是一条漫长的路了。

其次,是熟悉美国大学录取规则并能第一时间知道各种政策变化、录取新消息的。

熟悉美国大学录取规则在这里并不是说,知道申请系统怎么填、需要哪些材料、DDL都是什么时候。

而是能清晰的根据学生的性格能够为其选择最适合的学校;根据活动能够梳理出一个清晰可见的专业和申请者形象;如果有想要申请的专业,该补充哪些活动。

另外,最近两年,很多美国大学都在随时更新院校专业和申请政策。

斯坦福大学在去年开设了新的学院、MIT规定必须提交标化...

这些消息和内容,就算住在美国大学官网上,也不能确保都知道,更别谈家长和孩子每天都有自己其他的安排。

就算关注了很多留学平台,大家也会发现,新消息都是成波出现,有一个平台发现,其他平台就会相继发布,是有什么发什么,而不是你需要什么就能看到什么。

最后,就是有一定自信,自己可以被录取,才会有DIY的底气。

这一点可能比标化和熟悉美国大学录取规则还难,因为没有一个人能100%确定自己能申请到。

今年连录哥大、西北、布朗、JHU、杜克的学生提到自己在放榜的时候都是非常忐忑的。

虽然不是“一经申请定生死”,之后可以转专业,但大家在本新申请的时候都希望能够一步到位不用实行plan B,毕竟申请季的煎熬和等待来第二遍是很痛苦的。

当然,不是说有机构就一定好,大多数有选择性的事情都是双刃剑,DIY和有机构都是有其利弊的。

DIY的优势:

1.对自己的申请有完全的掌控权,不会受到机构为了招牌100%保录取等,而特意选择低梯次学校的影响。

2.亲身实践,不仅能够充分掌握美本申请,也能通过申请提高自己的探索能力、自控能力等等,得到录取之后的成就感满分。

3.比同龄人更早开启“第二人生”的自我建设之路。

很多留学生都是在写文书的时候才回想自己前面这十几年是什么样的,这其中很大一部分是通过脑暴、引导、会议发掘的。

但是如果可以自己写出文书,有对自己充分的认识,就可以提前开启18岁之后“第二人生”的自我建设之路。

DIY的不足:

如果说DIY的劣势,用一句话总结就是“不熟悉和信息漏洞”。

因为关乎申请,所有家庭肯定都是想确保万无一失的。

但是如果仅凭自己买书或者碎片化获取,大概率是不能形成这种思考体系的。

会在各个环节都谨小慎微,而且提交申请底气也不是很足,整个家庭都会变成Hard模式,非常高压。

机构的优势:

1.规划和选校,在规划的时候,导师一般会提前感受到现在形势发生了变化,不能再在以前那块费力气了,可能要去开拓另外一个方向,这个是从战略上的变化。

还有一个就是选校,一般来说,家长和学生选校的方式有时候很简单粗暴。

就是上一届和我孩子GPA、托福、SAT都差不多的学生,他录进去了一个什么样的学校,所以我的孩子也一定可以录进同样level的学校。

一个最起码的逻辑就是,这一届和上届的平均水平可能是不一样的。

比如说可能2年前有10门AP会觉得可以冲哈耶普斯麻,但今年10门AP可能也就能进Top20的学校,两年的差别就已经如此大了。

2.资源,机构有前招生官、海外名师、教授、科研论文、竞赛、活动、学长学姐等各种资源,如果签约资源利用和指导方面自然是不用发愁的。

3.一定的保证,我们选择机构的最大原因就是为了放心,在不出意外不遇到黑心中介和机构的情况下,是可以有书读的,但不能保证一定是梦校。

机构的不足:

机构的不足,用一个词来说就是“导师的责任”。

我们都把负责申请的老师叫导师,本质上来说,是服务也是教育。

“师者,传道授业解惑也”,如果一个机构和一个导师不负责任,说再多天花乱坠的申请也是纸上谈兵。

关于怎么找合适的导师,我们之前也有专门的的讲座来进行分析:

小藤在这里将精华摘抄出来,供大家参考:

我相信有实力把孩子送出国的家长,肯定在职场或商业领域有自己的建树。

那么你在挑选机构和顾问导师时,请你用上所有识人辨人的能力,尽量去挑选一个你觉得足够专业的老师。

确定完机构,在十一年级暑假结束之前,尽量的去和老师进行了解、沟通,哪怕去质疑,确保在申请季前对这个老师建立了足够的信任。

如果在当年的7月份,你还不能完全信任给你孩子做申请导师,我会果断建议你换老师,不然你的孩子将面对的会是一个非常“鸡飞狗跳”的申请季,大概率结果也不会太好。

沟通很重要!信任很重要!!

我们在文章开头也提到了,只要有人找机构,家长心里就会着急,而且今年还出现了双机构的学生。

根据目前大陆的申请环境来看,最近几年,大部分留学家庭因为知识储备不足/保险起见,是不会DIY的。

我们在网上搜关于DIY的经验也会发现,基本都是三四年前的。

所以,只要有人找机构,DIY就很难在整个大环境下成为普适性的申请途径。

因为美本申请是一个没办法完全保证的事,为了多一份放心,也为了尽全力,大多数家庭都是选择了机构。

但是这两种途径究竟哪个好哪个坏,没人能给出一个确切的答案。

DIY是精细化、独立、唯一的申请,机构是架构在一定经验上的包装化产出。

选择哪种,还是要看各种留学家庭的需求和实际情况,但还是要提醒大家,没有充足的准备,谨慎选择DIY。