top30名校

申请体验 在线咨询

在线咨询

伴随25fall申请季的逐渐落幕,有学生满心欢喜地准备开启留学生活,有些则因录取结果不如意,打算转学二次冲击梦校。

之前我们就接到两个北京头部国际学校学生的转学咨询。

他们的实力非常强,SAT1560+、托福110+,活动也非常丰富,绝对有冲T20的潜力。

结果申请季选校失误,ED没下车,RD太高调,两个人只去到了几所诸如UCI、UCD这样四五十名靠后的学校,实在是很可惜,家长和学生也觉得很委屈。

其实,本新发挥失误,转学再续前缘,不是这类学生的专属,已经是众多留学家庭的一大共识。

但转学不是复制粘贴本新,它也需要前期的精心规划,申请前后还有着许多的注意事项。

如果不在开始前搞清楚,可能还会重蹈覆辙。

所以正值转学放榜季,小藤邀请明德立人资深的本转导师Chelsea做了一场精彩的转学科普专场分享。

直播期间,家长们非常活跃,积极提问,化解了内心的疑虑与担忧。

今天小藤将直播中的精华内容整理出来分享给大家,错过直播或者当时没听懂的家长可以保存起来,方便取用。

*本文内容以第一人称口吻展开

每年四五月份,大批家长带着孩子或者学生自己单独来我们办公室咨询转学,一聊就是好几个小时。

聊的过程中就会发现,虽然大家都是奔着转学这一个目的来的,但出发点又是千差万别。

绝大部分想转学的孩子是因为高考或者本新申请失利了。

比如基础的材料不齐全、申请形象呆板固化、文书泛泛而谈、细节性的标点符号和文件格式等等出现问题,明明很优秀的孩子没去到该去的地方。

他们始终不甘心,所以想再尝试一次,争取申请到一个能够与自身能力更匹配的院校。

我们24Fall录到芝加哥大学的一个同学就是这类学生。

炸了!5枚芝大转学!超牛CS、数据科学,芝大收割机又横扫offer了!

他本新申请时成绩很不错,SAT1500+,托福110,10门AP在手,8门都是满分,但因为高中基本上没有做过任何研究活动,学术背景不强最终与梦校擦肩而过。

他找到我们进行转学后,从高中毕业的暑假开始,我们就一步步教他怎么做科研。

孩子也很聪明,执行力也高,在申请时已经有了两三个项目,当时就在文书中强调他跨学科学习的能力以及人文情怀,并把孩子天马行空、敢于创新的一面集中展示出来,最终成功被「学术大拿」的芝加哥大学录取。

第二类常见的转学人群是想增加第一学历的竞争力。

现在学历贬值严重,大企业或是政府部门往往会从第一学历这个基本门槛来筛选人才。

包括各个国家的人才引进计划都对第一学历有着极高的要求,基本上QS前100、前200才有希望。

所以不少想进名企大厂或是体制内的家庭,都想要圆一个名校梦。

第三类转学人群是想更换专业或者想申请双专业的孩子。

本新申请时,不少孩子还处于懵懵懂懂的学术探索阶段,对于申请的专业要学什么、未来能做什么还没有清晰的认知。

等到进入了大学实际接触后才发现自己不适合或者不喜欢现在的专业选择。

或是一些孩子在高考填报志愿时,道听途说听信了网络名人的建议,稀里糊涂选了一个专业。

经过一年或者两年的学习,他们发现与自己的职业规划相左,便想及时止损,更换到对未来发展更有利的发展方向上。

还有一些学生是因为不满意当前学校的学术资源而做出了转学的举动,这类人数比较少,往往是多个因素共同作用,促使有了转学的年头。

不管是因何种原因而转学,一旦下定决心就要勇敢踏出舒适圈,积极准备。

当然,在开启转学申请之路时,先要有心理预期。

因为不管是本新还是本转申请,想上名校的难度均高,竞争十分激烈,个人压力也要大。

经历过美本申请的学生都明白,本新申请池很小,每年大概就2万人左右,尤其是亚裔学生,人数不多,要求更高。

比如范德堡大学,它2022年大一新生大概6000多人,但亚裔学生就276人,而且这276人里面包含中日韩,甚至是东南亚国家的学生,可想而知,竞争压力有多大。

本转这些年成为上名校的补救措施之后,申请和录取难度也在与日俱增了。

比如几年前的密歇根安娜堡大学常常是转学生们的保底校,但如今要是还把它当备胎,容易被拒到怀疑人生。

所以,要像重视本新申请一样重视本转申请,提前规划,提升各方面的实力和竞争力,才能够去到一个理想的高度。

除了难度相当,本转和本新申请还有两个基本的相似之处:

首先是申请系统

Common App或Coalition是最常见的本新网申系统,转学同样如此。

如果申请加州理工、麻省理工、伊利诺伊大学香槟分校等会使用到它们的自主系统。

所以申请时要注意,千万不能选错了系统,不然就会在系统里找不到对应的学校。

其次是个人背景,活动、奖项、文书、简历或是作品集两者都需要。

虽然有很多相似之处,但本转绝不是重走本新的老路,而是会提出更高的要求和期待。

一个是不同学院不同专业可能均有严格的GPA要求。

另外学术背景更强调专业性。

比如本新活动只用150字描述做了什么、担任了什么角色即可;

但本转要用600字来表达,此时就不能停留于基础的之前做了什么,而要更详细聚焦,并且谈论未来将如何做,体现出自己的学术的延展性和长期热爱。

这就要求学生对职业方向和人生理想也应该有清晰明确的规划和认知,毕竟已经经过了至少一学期的大学学习生活,相比稚嫩的高中阶段,此时心智会更加成熟。

在任何国家,越是好大学,越珍惜他们的优质教育资源,希望这宝贵的资源能给予给可以充分发挥个人潜质,成就更好自己的同时,也会为学校或者整个社区做出贡献。

因此学生就要仔细思考,自己取得了哪些进步,做过哪些研究?

入读新校之后,又该如何链接资源,敲开学术大门?未来想要在哪个领域发光发热?

这样针对性想通后来整体提升自己的学术背景,才能增加转学的成功率。

很多学生在咨询转学时,都会纠结一个问题:

大一,还是大二转学?两者又有什么优势及侧重点?

大一转学生往往背景条件都不错,中学阶段GPA高、活动全面、也有SAT/ACT成绩,只需要修补本新申请时的漏洞,做好细节处理就能进行转学申请。

大一转学时只有一个学期的学习经历,这时招生官会更看重学生高中时的表现,高中大概占比50-60%,大学则会稍微少些,约占40-50%。

所以如果高中很优秀,一定要抓住大一转学这个机会。

有一些顶尖名校,是非常喜欢大一转学的学生的,反而不太喜欢大二转学的学生。

另外,有些学校有特殊要求,例如哥大,对非美国体系的学生,只能申请大一转学。

大一就转学会有更多时间融入新环境,试错机会也多,未来想更换专业或是二次转学都很方便,最重要的是尽早开始进入新学校学习,避免延迟毕业,会省下很多学费。

如果高中GPA不太理想,背景活动还需要提升,就建议大二转学。

这样学生就有更多的时间和机会在大学期间提升GPA、刷标化分数、补充学术背景活动, 提升学术能力。

尤其建议国内本科的学生,在大二时进行转学。

陆本的学生集中在大二转学,极个别学生因为没提早了解转学这条赛道,等到大三了才决定转学。

大一转学比较难,基本上只有课程上的和美国比较类似的学生才有可能大一转入。

由于课程体系和方向不同,陆本学生在第一年达到可转学分要求的难度很大(达到30个学分的先决条件是需要至少完成大一的课程)。

而且,国内有很多有中国特色的课程,是无法转学分的,例如:思修、马哲、体育、形式与政策、英语类等。

哪怕有些课程是可以转学分,也会打折扣,无法全部转入。

如果大一申请转学,那么被拒的风险性就会很高。

虽然有些美国大学允许未达到学分要求的学生提供SAT/ACT成绩来进行补充,但对转学来说,学生修的课程、获得的成绩比标化成绩更为重要。

另外,有些学校是偏爱大二转学生的,比如加州大学只允许大二后的学生申请,社区学院的学生也是大二毕业后才有机会申请转学。

所以,选择大一转学还是大二转学,要视自己的成绩以及准备情况来决定,同时也要考虑各个学校的特殊要求。

不管是大二还是大一,转学的过程都是非常辛苦的。

一般大一转学,暑假就要考虑选课安排了,想想该上哪些高阶课程,选多少门,科研等学术活动要不要接着做;如果没有理想的SAT成绩,还得继续刷。

这些基础工作安排就绪之后,还有重头戏——文书,等着准备。

文书从头脑风暴找素材确定主题,前前后后得经过好几周时间,写出初稿再二次修改打磨,整个过程要持续两三个月,所以需要很有耐心。

大二转学的申请线与大一差不多,但重点是要有学术活动的拓展,做出五六项研究,其中发表出两三篇论文都是非常有竞争力的。

同时,一定要对自己未来的职业规划有清晰的认识。

因为大二转学,剩下两年的时间如何不浪费,做出有成就且有贡献的结果,很考验学生的自我认知和自我规划能力,此时学校也会对申请材料中的体现有更高的期许。

需要注意的是,陆本学生的转学理由和文书思路还有很大的区别,需要更多的时间来探索挖掘。

所以如果是陆本学生,最好找机构进行转学,而且开始的时间还要更早,不然很容易出现失误,因为陆本学生还需要做学信网认证、提供课程描述或大纲等等,时间耗不起。

除了申请年级、身份的不同,同专业与跨专业转学也是一个很热门的话题。

同专业和跨专业转学主要有两大区别。

首先是,课程选择和可转学分上。

同专业转学就不用过多地考虑先修课程,因为课程基本上都是一致的,可转学分的数量会更多一些。

但跨专业就不一样了,因为目标专业和目前就读的专业差别很大,各自的课程要求肯定不同,可转学分就少很多,想要成功转入就得提前去修读目标专业的课程,满足入读要求。

其次,背景活动和推荐信。

既然要跨专业转学,必须要在整个申请过程中体现自己对目标方向做深入探索的热情,而且背景活动必须要和专业方向保持一致。

在文书中,同专业转学就陈述自己的转学动机就可以了。

但跨专业转学涉及到的内容会增多,包括转学理由、为什么换专业申请、跨专业转学的急迫性、未来的规划是如何的等等,要写的内容更多,所以需要更早开始规划。

之前我们有个上海某学校修读管理专业的孩子,一开始Ta想让我们帮忙申请计算机科学专业,但CS如此竞争激烈,以Ta的条件,只能是飞蛾扑火。

所以我们在申请时就稍微曲线救国了一下,申请的是跟CS课程重合度非常高的一个专业,它有很多计算机方面的课程,后续学生只要满足了CS的课程要求,就有机会再转入CS专业。

所以转学选专业的时候,要结合自己的背景,一切从实际出发。

热门专业竞争太激烈,是不是可以先选择其他专业方向申请,之后再通过内部转学进入到自己心仪的专业。

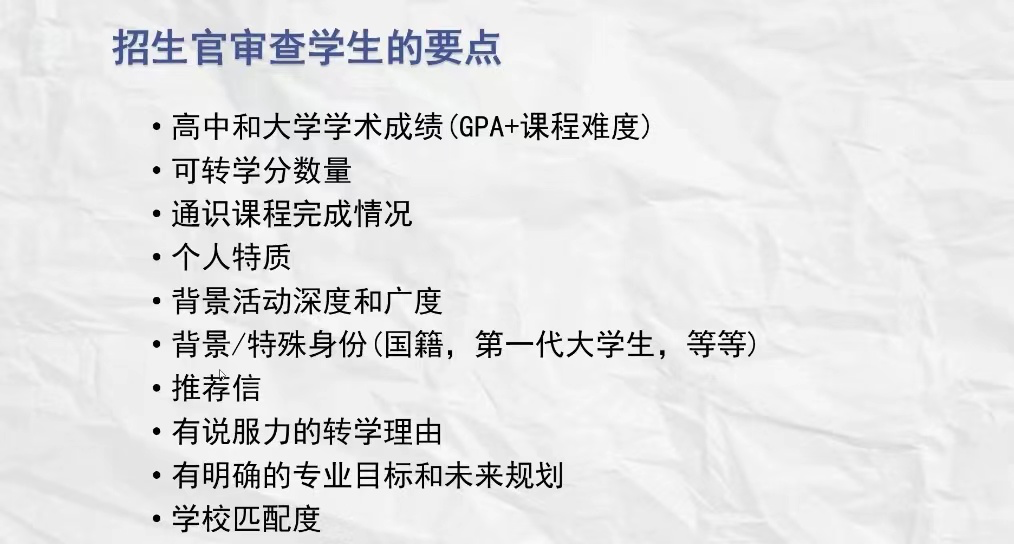

最后我再整体总结下,转学申请时招生官审查的要点(如图所示):

当然如此多的要点,每一项都要达到难度很大,基本上只要能满足其中的六七项就已经非常不错了。

在这六七项里面,如果还有三四个长板,充分发挥出自己的特色,在转学申请时绝对就是王牌选手!